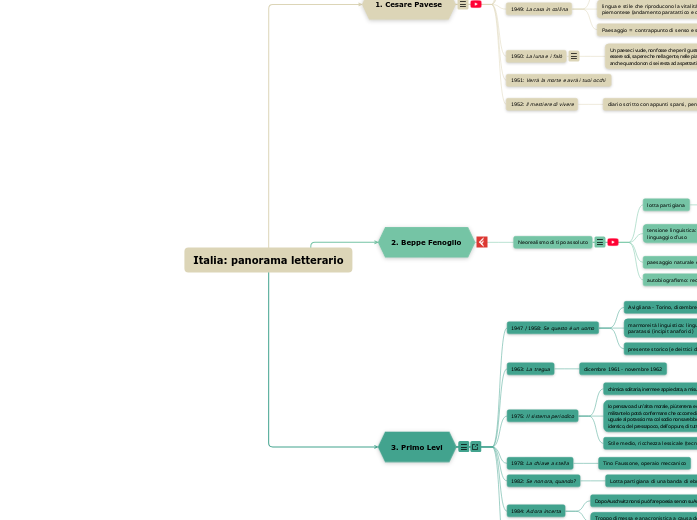

Italia: panorama letterario

Cesare Pavese

senso doloroso di una vita reale

solitudine e senso di morte

ritorno al mondo rurale come luogo salvifico

lingua semplice e quotidiana

POESIA RACCONTO

1941: Paesi tuoi

1947: Dialoghi con Leucò

27 dialoghi tra personaggi della mitologia classica

rapporto tra storia e mito e quello tra uomo e natura

1949: La casa in collina

romanzo breve e autobiografico

lingua e stile che riproducono la vitalità della cultura contadina piemontese (andamento paratattico e dialoghi)

Paesaggio = contrappunto di senso e sentimento

1950: La luna e i falò

Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.

1951: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

1952: Il mestiere di vivere

diario scritto con appunti sparsi, pensieri e sensazioni

Nella sua vita, Cesare Pavese si sentì sempre estraneo al mondo e agli altri uomini, si sentiva altrove. Questa percezione deriva da un ossessivo scavo interiore, che lo porterà al suicidio.

Beppe Fenoglio

lotta partigiana

non mito ma dramma

tensione linguistica: sottrarre l'epica resistenziale alla banalità del linguaggio d'uso

contaminazione dialettale (lessico e sintassi)

effetti di arcaica semplicità ed essenzialità

fenglese

gioco di scambi e calchi reciproci

paesaggio naturale emblema della durezza dei rapporti umani

autobiografismo: recupero della memoria famigliare

Primo Levi

1947 / 1958: Se questo è un uomo

Avigliana - Torino, dicembre 1945 - gennaio 1947

marmoreità linguistica: lingua essenziale, precisione degli aggettivi, paratassi (incipit anaforici)

presente storico (e deittici della prossimità)

1963: La tregua

dicembre 1961 - novembre 1962

1975: Il sistema periodico

chimica solitaria, inerme e appiedata, a misura d'uomo

Io pensavo ad un'altra morale, più terrena e concreta, e credo che ogni chimico militante lo potrà confermare: che occorre diffidare dal quasi uguale (il sodio è quasi uguale al potassio: ma col sodio non sarebbe successo nulla), del praticamente identico, del pressapoco, dell'oppure, di tutti i surrogati e di tutti i rappezzi

Stile medio, ricchezza lessicale (tecnicismi)

1978: La chiave a stella

Tino Faussone, operaio meccanico

1982: Se non ora, quando?

Lotta partigiana di una banda di ebrei russi e polacchi

1984: Ad ora incerta

Dopo Auschwitz non si può fare poesia se non su Auschwitz

Troppo dimessa e anacronistica a causa del suo tono semplice e comunicativo, destinato al lettore comune

1986: I sommersi e i salvati

Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perchè ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le nostre.

Sopravvivevano i peggiori, cioè i più adatti; i migliori sono morti tutti.