IMUG

Ökosystem

Ein Ökosystem im wirtschaftlichen Kontext beschreibt ein Netzwerk von Akteuren, wie Unternehmen, Startups, Universitäten und Investoren, die zusammenarbeiten, um Innovationen und wirtschaftliches Wachstum zu fördern. Ein Beispiel ist das Silicon Valley.

Zusammenhang von Mensch, F&E, Militär, Companies und neuen Firmen im Ökosystem

- F&E (Forschung & Entwicklung): Treibt Innovationen voran.- Militär: Oft Ursprung von Technologien (z. B. Internet).- Mensch: Treibt durch Kreativität und Unternehmergeist Innovationen voran.- Companies: Nutzen Innovationen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.- Startups: Sind flexibel und setzen neue Technologien schnell um.

Surroundings

Zu den Surroundings gehören:- Politische Rahmenbedingungen: Gesetze und Regulierungen.- Ökonomische Faktoren: Verfügbarkeit von Kapital.- Technologische Infrastruktur: Zugang zu Technologien.- Soziale Netzwerke: Kollaboration und Wissensaustausch.

Situationen

- Wettbewerb: Unternehmen konkurrieren um Ressourcen und Marktanteile.- Kooperation: Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Universitäten und Startups.- Disruption: Einführung neuer Technologien oder Geschäftsmodelle.

Supports

-Finanzielle Unterstützung: Risikokapital, Förderprogramme.- Infrastrukturelle Unterstützung:Coworking Spaces, Inkubatoren.- Bildung: Zugang zu Hochschulen und Schulungen.- Netzwerke: Zugang zu Experten und Mentoren.

Start-Up

Start-Up:Ein Start-up ist ein junges Unternehmen oder Projekt, das von einem Unternehmer gegründet wird, um ein skalierbares Geschäftsmodell zu finden,neue Technologie, neue Dienstleistung, neues Business Modell oder neuer Markt effektiv zu entwickeln und zu validieren.Hohes RisikoTry and ErrorRisiken:Sie lösen kein wirkliches Problem Sie erhalten für die Lösung des Problems kein GeldSie können keinen skalierbaren Produktions/Vertriebsweg finden, um die Lösung zu verkaufenWas ein Start-Up Unternehmen tun sollte?Idee für Start Up einfallen lassen.Wesentliche Annahmen und Risiken dokumentierenFragebogen entwickeln, um die Annahmen zu testenKunden finden, die man befragen kannKunden befragenErgebnisse auswertenZurück zu Schritt 1 gehenWichtig: Eine Neugründung ohne Innovation wird oft als Copycat-Unternehmen bezeichnet, da bestehende Geschäftsmodelle kopiert werden. Eine Neugründung mit Innovation hingegen wird als Start-Up bezeichnet, da sie neue Ideen oder Technologien einführt. Zum Beispiel ist ein neues Café ein Copycat, während Tesla ein innovatives Start-Up war.

Gründung des StartUps

Gründung1. Geschäftsidee entwickeln.2. Businessplan erstellen.3. Rechtsform wählen.4. Finanzierung sichern (Eigenkapital, Kredite, Investoren).5. Gewerbe anmelden und rechtliche Voraussetzungen erfüllen.6. Team aufbauen und Produkt entwickeln.

Akteure des StartUps

InkubatorEin Inkubator bietet Unterstützung für StartUps in der Gründungsphase, wie Büroräume, Infrastruktur, Coaching und Finanzierungsmöglichkeiten. Ziel ist die Entwicklung von Geschäftsideen zu marktfähigen Produkten.AcceleratorEin Accelerator ist ein Programm, das StartUps über einen begrenzten Zeitraum intensiv unterstützt. Es umfasst Mentoring, Finanzierung und Zugang zu Netzwerken, um das Wachstum zu beschleunigen.Boot CampEin Boot Camp ist ein intensives Trainingsprogramm, das Gründer auf unternehmerische Herausforderungen vorbereitet. Es fokussiert sich auf die Entwicklung von Fähigkeiten und Netzwerken.GründerzentrenGründerzentren sind Einrichtungen, die StartUps durch Büroräume, Coaching, Mentoring und Netzwerkmöglichkeiten unterstützen. Sie fördern Innovation und Unternehmensgründungen in einer Region.

Kondratieff Zyklen

Kondratieff Zyklen:Marktwirtschaft mit ständigem Wechsel zwischen Aufschwung und AbschwungDie Kontratieff-Zyklen sind in einem Zeitintervall von 45-60 JahrenSchumpeter prägt den Namen Kontratieff Zyklen auf Basis von Kontratieffs empirischen Forschung Auslöser dieser Wellen sind bahnbrechende Erfindungen, die Basisinnovationen genannt werdenMögliche Kandidaten für den 6. Kontratieff: Regenerative Energien, Gesundheit, Nanotechnologie, KI etc.

Begriffe

Unternehmer: Dynamisch, erkennt und verwirklicht Innovationsmöglichkeiten.Risikofreudig.Anpassungsfähig, Idee als reale Möglichkeit.Negative Umwelteinflüße überwinden, Konsumenten dazu bringen, Neuerung anzunehmen.Erfinder: Vom Unternehmer verwirkliche neue Kombination durchbrechen.ProduktinnovationVerfahrensinnovationErschließung neuer AbsatzmärkteErschließung neuer BezugsquellenDurchführung einer Neuorganisation, Schaffung einer Monopolstellung oder Durchbrechen Schöpferische Zerstörung:Technologischer und organisatorischer Wandel revolutioniert ständig das ökonomische SystemNeue Güter und Berufe werden geschaffen und alte ausgemustertTiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen

Mikrotrends,Makrotrends und Megatrends

Trends: Generelle Richtung, in die etwas verläuft. Eine Trendumwertung analysiert Zeitreihen, um Tendenzen in Daten zu erkennen und deren Verhalten mithilfe eines Modells zu beschreiben.1. Megatrends: Langfristig und global, z. B. Digitalisierung.2. Makrotrends: Mittelfristig und auf Branchen beschränkt.3. Mikrotrends: Kurzfristige, spezifische Veränderungen.

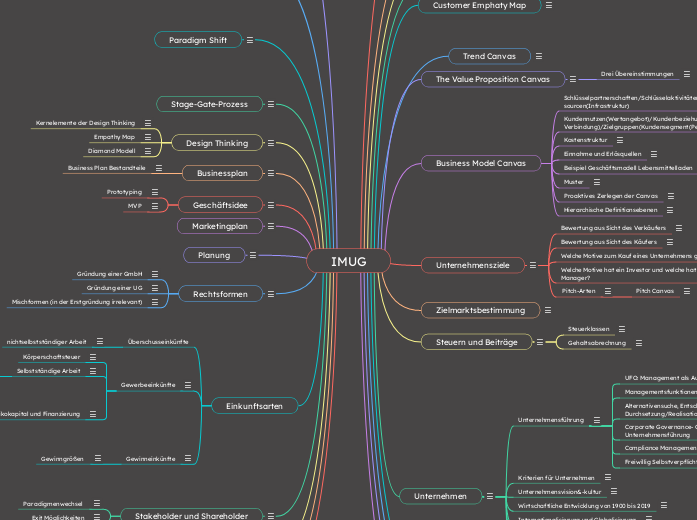

Customer Emphaty Map

Customer Empathie Map:Ein Kundenprofil erstellenValue Proposition entwickelnKanäle identifizierenThink and FeelHear SeeSay and DoPains Gains Using MapKundensegmentliste erstellen und auswählenKundenmodell definierenMap erstellenMerkmale BrainstormingFangen in der MAP VorteileVerbessert das Verständnisgeneriert Einsichten in BedürfnisseIdentifizieren eines sinnvollen Wertversprechens

Trend Canvas

Produkt: Was bieten wir an?Alles, was Ihr Unternehmen als Produkt/Service auf einem Markt anbietet. Alles, was Umsätze bringt.Verfahren: Wie erzeugen wir unsere Produkte?Die Fähigkeit/spezifische Art Ihres Unternehmens, Produkte zu erzeugen und zu vermarkten. Organisation: Was hält uns zusammen?Alles, was dazu führt, dass Entscheidungsverhalten organisiert wird und Strukturen entstehen, aber auch Identität, Stil, Atmosphäre, Branding. Markt: Wer ist unser Kunde? Welche Bedürfnisse erkennen oder wecken wir? Denken Sie auch an potenzielle Kunden und Märkte. Wirtschaft: Wie gestaltet sich die Umwelt des Unternehmens? Wirtschaftliche und wirtschaftsrechtliche Bedingungen, das wirtschaftliche Grundverständnis, internationale Handelsabkommen, strukturelle Entwicklungen (Sharing, Social Business, …). Aber auch Kooperationen, direkte Interaktionen zwischen Unternehmen und Staat sowie Förderungen bilden sich in der Wirtschaft ab.Gesellschaft: Wo und wie leben wir? Alle gesellschaftlichen Entwicklungen, national und global. Auch alle Subsysteme der Gesellschaft: Politik, Religion, Bildung, Gesundheit. Auch Mobilität oder Ökologie, soweit diese nicht direkt das Geschäftsfeld Ihres Unternehmens betrifft.Mensch: Was bewegt den Menschen? Alles, was den Menschen an sich beschreibt, aber nicht den Kunden (der befindet sich im Markt). Auch nicht gesellschaftliche Trends wie Alterung oder Individualisierung – diese zählen zum Space Gesellschaft. Natur: Was macht unsere Biosphäre aus? Alle Tiere, Pflanzen, Felsen usw. auf der Welt und alle Elemente, Merkmale, Kräfte und Prozesse, die das Leben auf der Erde ermöglichen.

The Value Proposition Canvas

Value Proposition Design hilft Unternehmen, den Nutzern ihrer Produkte für Kunden zu definieren. Die Segmente umfassen:Kundensegmente: Wer sind die Kunden? Nutzenversprechen: Welchen Mehrwert bietet das Produkt? Produkte & Dienstleistungen: Was wird angeboten?The Value Proposition CanvasInnerer Wert und wie er die Situation der Zielgruppe trifftWo wird die Person damit getroffenFür Entwicklung eines Geschäfts (auch Business Model Canvas)Customer Segment (Erst damit anfangen)Persona: Lebenssituation beschreibenPains and Gains festlegenValue PropositionFeature List: Was leistet der ServiceGain CreatorsPain RelieversProducts and Services Zusammenfassung Kundensegment: Ausgangssituation und Persona Kundenaufgaben: Jobs to be done -->Funktional, sozial, persönlich, Aufgabenkontext Kundenprobleme: Unerwünschte Ergebnisse, Hindernisse und Risiken Kundengewinne: Erforderlich, erwartet, erwünscht, unerwartet Sortierung: Der Gains und Pains Produkte und Dienstleistungen: Was soll angeboten werden (physisch, immateriell, digital, finanziell) Problemlöser: Probleme reduzieren und eliminieren Gewinnerzeuger: - Funktionelle Nützlichkeit - Sozialer Gewinn - Positive Emotionen - Kosteneinsparung Sortierung: Der Produkte und Dienstleistungen nach Wichtigkeit

Drei Übereinstimmungen

Papier: Problem-Lösung-ÜbereinstimmungGewissheit, dass Kunden bestimmte Aufgaben, Probleme und Gewinne wichtig sind.Wertangebot erstellt, das sich dieser Aufgaben annimmt.Markt:Produkt-Markt-ÜbereinstimmungGewissheit, dass Produkte ,Problemlöser, Gewinnerzeuger und DL tatsächlichen Kundenwert schaffen und am Markt Fuß lassen.Bank:GeschäftsmodellübereinstimmungNachweis, dass Wertangebot sich in ein profitables und erweiterbares Geschäftsmodell einfügen läßtTipps:Beweise zählen mehr als AnsichtenSchneller lernen, Risiko verringernFrühzeitig testen, später verfeinernExperimente sind keine Lernerfahrungen und Visionen in Gleichgewicht bringenIdeenkiller erkennenKunden verstehen man das Scheitern willkomen heißtFür Messbarkeit sorgenAkzeptieren, dass nicht alle Fakten gleich sindUmkehrbare Entscheidungen oft testenTesten Hypothesen herausarbeiten, in eine Rangfolge bringen, Tests durchführen, ergebnisse auswerten, Fortschritte machen.

Business Model Canvas

Schlüsselpartnerschaften/Schlüsselaktivitäten/Schlüßelressourcen(Infrastruktur)

Schlüsselpartnerschaften:Strategische Allianzen zwischen Nicht-WettbewerbernCoopetition: strategische Allianzen zwischen WettbewerbernJoint Ventures zur Entwicklung neuer GeschäfteKäufer-Anbieter-Beziehungen zur Sicherung zuverlässiger VersorgungMengenvorteilSchlüsselaktivitäten:Produktion, LieferungProblemlösungPlattform/NetzwerkSchlüsselressourcen/Infrastruktur:Physisch(Gebäude,Fahrzeuge)Intellektuell(Daten, Marken, Patente)Menschlich(Wissen, Kreativität)Finanziell

Kundennutzen(Wertangebot)/Kundenbeziehungen(mentale Verbindung)/Zielgruppen(Kundensegment(Personas))

Kundennutzen/Wertangebot:NeuheitLeistungAnpassung an KundenwünscheArbeit erleichternDesignMarke/StatusPreisKostenreduktionRisikominderungVerfügbarkeitBequemlichkeitAnwenderfreundlichkeitKundenbeziehungen(mentale Verbindung):Persönliche individuelle UnterstützungSelbstbedienungAutomatisierte DiensleistungCommunitysMitbeteiligungZielgruppen/Kundensegment(Personas):MassenmarktNischenmarktHobby/BerufDiversifiziertMulti-sided Platforms

Vertriebskanäle

Vertriebskanale:VerkaufsabteilungOnlineEigene FilialePartner FilialeGroßhändler

Kostenstruktur

Kostenstruktur:Zwischen:Kostenorientiert (billig) und Wertorientiert (Luxus)Fix/variabelMengenvorteile/VerbundvorteileSoftwareentwicklungMarketingQualitätssicherung

Einnahme und Erlösquellen

Einnahme- und Erlösquellen:Verkauf von WirtschaftsgüternNutzungsgebührMitgliedsgebühr(Hotel)Vermietung(Autos)LizenzenVermittlungs- und MaklergebührenWerbung (Multiside)

Beispiel Geschäftsmodell Lebensmittelladen

(allgemeine Beschreibung ist schwer, daher spezifizieren z. B. auf Öko-Lebensmittel Laden oder Tante-Emma-Laden) 1. Zielgruppe / Kundensegmente: Massenmarkt (Jeder Mensch, der einkaufen geht) 2. Kundennutzen: Verfügbarkeit, lange Öffnungszeiten, breites Produktsortiment 3. Vertriebskanäle: Stationäres Geschäft 4. Kundenbeziehungen: Persönliche Kundenbetreuung, Kundenservice 5. Einnahmen- / Erlösquellen: Verkauf von Produkten 6. Schlüsselressourcen / Infrastruktur: Physisch Gebäude, Mitarbeiter, Produkte 7. Schlüsselaktivitäten: Einkauf, Sortiment zur Verfügung stellen, Verkauf 8. Schlüsselpartnerschaften: Lieferanten, Großhändler 9. Kostenstruktur: Mitarbeitergehälter, Filialmiete, Wirtschaftsgüter

Muster

Pattern: MusterBei Problemen in der Programmierung schaut man erst, ob es bestimmten Mustern entspricht.Freemium Muster:Gratis Version einer z.B. App, Umstieg möglich auf Premium, aber kein Muss2 Versionen (gratis und kostenpflichtig)Werbung bei gratis Version (Spotify)Freischaltung von erweiterten Funktionen (Xing, LinkedIn) Grundfunktionen müssen aber vorhanden sein, da der Netzwerkeffekt dann größer ist.Freemium-Version:FixkostenPlattform muss aufgebaut seinKundenbeziehungen müssen vollständig automatisiert seinKostenloser Basisservice muss vorhanden seinZielgruppe (kostenlose Nutzern) muss sehr groß seinErlösquelle ist erstmal nullSchritt zur Premium Version muss richtig gemacht werdenNicht versuchen, neue Nutzer gleich zur Premiumversion zu leitenKunden kommen immer über den gelben KanalKosten sind höher aufgrund von ZusatzfunktionenWeitere Geschäftsmodell-Muster:Abonnement Modell (eher Ausgestaltung der Erlösquelle)Long Tail-Plattform ist notwendig-Nicht-Top-Artikel-Nischenkunden-"Lego" User Generated Content: Personen können durch Spieltrieb neue Modelle entwickeln, Wenn es genug Kaufinteressenten gibt, wird das Modell auch hergestellt und verkauft. Der Entwickler bekommt als Entlohnung nur kostenlose Spiele, kein Geld Multi-Sided Plattformen-Kreditkarte-2 oder mehrere Kundenssegmente mit jeweils verbundenen Einnahmequellen-Anlocken von Nutzergruppen, Abstimmung der SegmenteKostenreduktion durch Plattformen-Köder und Haken-Drucker günstig Patronen teurer -Rasierer und Klingen-Nespresso KapselnKöder und HakenDas Köder-und-Haken-Modell basiert darauf, ein Hauptprodukt günstig anzubieten (z. B. Rasierer) und teure Verbrauchsprodukte (z. B. Klingen) zu verkaufen.

Proaktives Zerlegen der Canvas

Proaktives Zerlegen der Canvas: Testen, ob das Geschäftsmodell auch so funktioniertSchwächen herausfindenVisuelles Denken fördernStory Painting: Flow´s visualisiern

Hierarchische Definitionsebenen

Hierarchische Definitionsebenen: 1. Strategische Ebene: Langfristige Planung, Vision und Mission.2. Taktische Ebene: Mittelfristige Planung, Abteilungsstrategien.3. Operative Ebene: Kurzfristige Maßnahmen, Tagesgeschäft.

Unternehmensziele

Unternehmensziele:Zielhierarchie:Ober-/UnterzieleZielarten:LeistungszieleWert und Erfolgszielefinanzwirtschaftliche Zielesoziale, ökologische und gesellschaftliche ZieleZielzusammenhänge:Anforderungen an UnternehmenszieleOperationalrealistisch, motivierend und aktionsorientiertvereinbart statt vorgegeben adressatenspezifisch ausgerichtetIndifferente Ziele (großartiges Praktikum und gesunde Ernährung)Konkurrierende Ziele (viel Urlaub, aber auch viel Geld und schnell das Studium beenden)Komplementäre Ziele (großartiges Praktikum, beim man viel lernt und im spätern Job was bringt)Probleme der ZielbildungIndividiuelle Zielsysteme: Probleme innerhalb einer Person (Eigentümer, Fremdkapitalgeber, Arbeitnehmer, Kunden, Lieferanten, Staat) --> zusammenbringen in;Zielsystem der UnternehmungZiele für die Unternehmenspolitik: System der Zielvorgaben (gesamtunternehmensbezogen, bereichsspezifisch, lang-/kurzfristig)

Bewertung aus Sicht des Verkäufers

Der Verkäufer möchte den Unternehmenswert maximieren und eine hohe Bewertung erzielen. Der Fokus liegt oft auf zukünftigen Potenzialen und immateriellen Werten wie Markenwert oder Marktposition.

Bewertung aus Sicht des Käufers

Der Käufer bewertet ein Unternehmen konservativer und konzentriert sich auf Risiken, bestehende Verbindlichkeiten und den tatsächlichen Cashflow. Ziel ist es, den Kaufpreis zu optimieren.

Welche Motive zum Kauf eines Unternehmens gibt es?

Welche Motive zum Kauf eines Unternehmens gibt es?1. Marktexpansion.2. Zugang zu neuen Technologien.3. Reduzierung von Wettbewerb.4. Synergien nutzen (z. B. Kostensenkungen).

Welche Motive hat ein Investor und welche hat ein Manager?

Welche Motive hat ein Investor und welche hat ein Manager?- Investor: Rendite erzielen, Exit-Strategien umsetzen.- Manager: Unternehmenswachstum fördern, Karriere ausbauen.

Pitch-Arten

Pitch-Arten1. Elevator Pitch: Kurzpräsentation in 30 Sekunden.2. Investor Pitch: Präsentation für Investoren, Fokus auf Finanzdaten.3. Sales Pitch: Überzeugung eines Kunden, ein Produkt zu kaufen.

Pitch Canvas

Pitch CanvasEin Pitch Canvas ist ein Werkzeug zur Visualisierung der zentralen Elemente eines Pitches, um eine klare und strukturierte Präsentation zu ermöglichen.Bestandteile eines Pitch Canvas.1. Problem: Beschreibung des zu lösenden Problems.2. Lösung: Präsentation der Innovation oder des Produkts.3. Zielgruppe: Definition der Kunden.4. Markt: Marktgröße und -potenzial.5. Wettbewerb: Analyse der Konkurrenz.6. Finanzierung: Bedarf und Finanzierungsstrategie.7. Team: Vorstellung der Gründer und Kompetenzen.

Zielmarktsbestimmung

Schritt für Schritt Zielmarktsbestimmung1.Marktanalyse>Marktteilnehmer>Marktentwicklung2.Zielmarktsbestimmung>Segmentierung>Zielmarktbestimmung>Positionierung3.Wettbewerbsanalyse>Wettbewerbskräfte>KonkurrenzanalyseBranchenstrukturanalyse:Branchenwettbewerb: Neue Wettbewerber, Abnehmer, Ersatzprodukte, LieferantenPlanungsprobleme in der Praxis:Tagesroutine, Linieneinheiten, Unsicherheit, stille Reserven, Pläne passen nicht zusammen, Termineinhaltung, Manipulation von Informationen, Vernachläßigung von strategischen Aspekten,

Steuern und Beiträge

Steuer: ist eine Geldleistung, die nichts mit der Gegenleistung zu tun (z.B. wird die KFZ-Steuer nicht für neue Straßen ausgegeben)>Pflicht der Finanzbehörde-Garantiertes Steuergeheimnis>Pflicht des Steuerbürgers-Mitwirkung ,Auskunft, Vorlage von Belegen(2 Jahre privat,10 Jahre im Unternehmen),Anzeige bei Änderungen (Heirat, Umzug etc.), Aufbewährungspflicht.Begriffserklärung Steuersystematik>Subjekt der Besteuerung:Steuerpflichtiger oder Steuerschuldner>Objekt der Besteuerung:Tatbestand oder Handlung (Umsatzsteuer)>Zurechnung: Klärung ,welches Steuerobjekt für welches Objekt aufkommt (z.B. Geschäftswagen)Steuerprivilegien:Vergünstigungen für den Steuerpflichtigen (z.B. Kinderfreibeträge)Einordnung:>Steuern:Einkommen-/Umsatzsteuer, Zölle>Steuerliche Nebenleistungen:Verspätungszuschläge,Zinsen, Säumnisgelder (wenn man z.B. die >Steuererklärung nicht angibt),Zwangsgelder>Gebühren:Verwaltungsgebühren, Nutzergebühren>Beiträge:Sozialversicherungen, Anliegerbeiträge>Sonstige Angaben:GeldstrafenUmsatzsteuer>Bei jedem getätigten Kauf wird Umsatzsteuer gezahlt >Ca. 20% des Bruttogehaltes geht für Sozialversicherungen drauf (Arbeitnehmer) >Arbeitgeber zahlt auf das Bruttogehalt nochmal 20% Sozialversicherung für den AN >Beim AG immer Bruttobeträge nennen (meisten Jahresgehalt) >Bis 17.500€ U/J: Wahlmöglichkeit, wenn große UST-belastete Anschaffung geplant ist, dann „ja“ >Wenn einmal überschritten: Umsatzsteuerpflicht ab dem Folgejahr >Vorteil: Keine Umsatzsteuervoranmeldung notwendig (monatlich) >Ab 17.500€ U/J: 19% auf alle erbrachten DL etc. (7% für Bücher, Lebensmittel) >Bezahlte UST (Benzin) à abziehbare Vorsteuer >Differenz: Umsatzsteuervoranmeldung

Steuerklassen

>Steuerklasse 1: Ledige Verheiratete, Verwitwete und Geschiedene, die nicht Voraussetzungen für 3 und 4 erfüllen (allein)) >Steuerklasse 2: Steuerpflichte aus 1, wenn Haushaltsfreibeträge oder Entlastungsbeträge für Alleinerziehende zu berücksichtigen sind (allein mit Kind) >Steuerklasse 3: Verheiratete, unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und nicht dauernd getrennt lebend, wenn einer der beiden keinen Lohn bezieht oder der andere sich in 5 einstufen lässt Verwitwete, wenn im Kalenderjahr der Eheauflösung beide Partner unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren und nicht getrennt lebten… >Steuerklasse 4: Verheiratet, wenn beide Ehegatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauern getrennt leben und der Ehegatte des AN ebenfalls Lohn bezieht >Steuerklasse 5: AN, wie bei 4, falls einer der beiden in 3 ist >Steuerklasse 6: Alle AN mit einem zweiten oder weiteren Dienstverhältnis Freibeträge: • Klasse 1 & 4: Grundfreibetrag -->9168€, AN-Pauschalbetrag --> 1000€

Gehaltsabrechnung

SICHT ARBEITNEHMERBruttolohnLohnsteuer (siehe Tabelle)Soli 5,5% auf LohnsteuerKirchensteuer 8/9% von der Lohnsteuer Rentenversicherung 0,5*18,9%Krankenversicherung 0,5*14,6%Pflegeversicherung 0,5*2,05%Arbeitslosenversicherung 0,5*3%Ergibt Nettolohn Sozialversicherung 20,2%SICHT ARBEITGEBERBruttolohnRentenversicherung 0,5*18,9%Krankenversicherung 0,5*14,6%Pflegeversicherung 0,5*2,05%Arbeitslosenversicherung 0,5*3%Entspricht 0,5*35,55%Brutto/Brutto*1,19275Beispiel: fertiger Bachelor, alleinstehend, ev. Jahresbruttoeinkommen 36000€Lohnsteuer ca. 4998,96€Soli ca. 274,92€Kirchensteuer ca. 399,84€Sozialversicherungen ca. 7227€Nettoeinkommen ca. 23099,28€ (=1924,94€/Monat)Kosten Arbeitgeber 36000€*ca. 1,2=ca.43200€ (3600€/Monat)Lohnsteuer - PauschalisierungZur Vereinfachung von Besteuerung von Lohnsteuerzusatzleistungen450€-Jobs/5400€/JahrArbeitnehmer: 450€ (evtl. minus 17,55€ RV=432,15€)Arbeitgeber: 450€+153,86€=603,86€ (Aber: keine Rente, Keine KV)

Unternehmen

Private Unternehmen gehören einzelnen Personen oder privaten Investoren. Sie finanzieren sich in der Regel durch Eigenkapital oder private Kredite. Öffentliche Unternehmen hingegen sind im Besitz des Staates oder der Gesellschaft und werden durch öffentliche Mittel wie Steuergelder finanziert. Ein Beispiel für ein privates Unternehmen ist BMW, während die Deutsche Bahn ein öffentliches Unternehmen ist.

Unternehmensführung

Was ist Unternehmensführung? Planen (Ziele, Strategie, Pläne) Organisation (Aufgaben, Kompetenzen, Entscheidungen) Führen (Motivieren, Kommunizieren, Koordinieren) Kontrolle (Überwachen, Vergleichen, Korrigieren)

UFO: Management als Aufgabe

UFO:Unternehmer: Inhaber/Eigentümer (allein oder mit anderen) angestelltGehalt+Bonus+GewinnWirtschaftliches Risiko : hoch Manager:In geschäftsführender FunktionGehalt+BonusWirtschaftliches Risiko: gering Unternehmer ist auch ein Manager aber ein Manager ist kein Unternehmer

Managementsfunktionen

Managementsfunktionen: Planning -> Planung als Primärfunktion, sie leistet die gedankliche VorarbeitOrganizing -> Umsetzung der Planung in überschaubare Teilaufgaben und Zuweisung von Entscheidungs- und AbforderungsbefugnissenStaffing -> personaleinsatz als Anforderungsgerechte Besetzung der in der Organisation geschaffene StellenDirection oder Leading -> Veranlassung der Arbeitsausführung und zielgerichtete Steuerung Controlling-> Soll-Ist-Vergleich mit dem Einleiten von Korrekturmßnahmen und Planrevisionen

Der Managements-Zyklus

Der Management-ZyklusZielbildungZielkomplementaritätZielindifferenzZielkonkurrenzProblemanalyseIst-ZustandBewertung der wichtigsten FaktorenDifferenz Ist-SollAuflösung in TeilproblemPrioritäten und Abhängigkeiten

Alternativensuche, Entscheidung, Bewertung und Durchsetzung/Realisation

AlternativensucheNo choice (keine Alternativen notwendig)No problem (kein Problem erkannt)Prognose:>>>>>Informationsgehalt prüfen>>>>>Prüfbarkeit sicherstellen>>>>>Anwendung von GütekriterienEntscheidungRoutine/Innovation: Standardentscheidungen oder kreative AnsätzeDelegierbar/Nicht delegierbar:Kann die Entscheidung übertragen werden?Komplex/Einfach: Struktur der EntscheidungEinzel-/Gruppenentscheidung: Beteiligung von Einzelpersonen oder GruppenBewertungZielwirksamkeit:Grundsatz-/Einzelentscheidung & Gesamt-/BereichsentshceidungKontrolle: Soll-Ist-Vergleich & Verfahrens- und VerhaltenskontrolleRisikoanalyse: "Lesson learned" für zukünftige VerbesserungenDurchsetzung / Realisation"Wir sagen was wir es tun" (klare Absichtserklärung)Bindeglied zu nachfolgenden Planungs- und EntscheidungsprozessenKontrolle: Prämissen-&Ergebniskontrolle

Corporate Governance- Grundsätze der Unternehmensführung

Corporate Governance – Grundsätze der Unternehmensführung Corporate Governance (CG) bezeichnet die transparente und regelkonforme Unternehmensführung sowie die Gesamtheit internationaler und nationaler Vorschriften und Werte zur Steuerung und Kontrolle von Unternehmen im Verhältnis zu ihren Interessengruppen.

Compliance Management – Regelkonformes Handeln

Compliance Management – Regelkonformes Handeln Der Vorstand sorgt für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und interner Richtlinien, insbesondere in Bereichen wie Korruptionsprävention, Bestechung, Geldwäsche und Insiderhandel.

Freiwillig Selbstverpflichtung

Leitbild: Freiwillig Selbstverpflichtung Nur sinnvoll, wenn „operationalisiert“ Vom Shareholder-Value zum Stakeholder Value Und weiter zur “Corporate Social Responsibility” Und dann: Sustainable Governance/Nachhaltigkeit

Kriterien für Unternehmen

Unternehmen können nach verschiedenen Kriterien klassifiziert werden. Dazu gehören:- Unternehmensgröße: Klein-, Mittel- oder Großunternehmen, basierend auf Mitarbeiterzahl und Umsatz.- Branche: Produktion, Dienstleistung oder Handel.- Rechtsform: GmbH, AG, Einzelunternehmen.- Eigentumsform: Privat, öffentlich oder gemeinnützig.Wie werden Unternehmen bewertet?Unternehmen werden durch verschiedene Verfahren bewertet, wie das Ertragswertverfahren, das Substanzwertverfahren oder das Discounted-Cash-Flow-Verfahren (DCF). Kriterien:Finanzielle Kennzahlen: Umsatz, Gewinn, Cashflow.Marktstellung: Marktanteil, Wettbewerb.Immaterielle Werte: Markenwert, Patente.Zukunftsperspektiven: Wachstumspotenzial, Innovationsfähigkeit.

Unternehmensvision&-kultur

Unternehmensvision:bezieht sich auf erwartete, realisierbare, zukünftige Möglichkeiten zukunftsgerichtete Vorstellung über den Zweck, das Ziel und das Selbstverständnis des Unternehmens Leitidee, „genetischer Code“ für die weitere Unternehmensentwicklung prägt das unternehmerische Handeln Funktionen für die Unternehmensführung: oOrdnung, Integration, Kreativität, Flexibilität Anforderungen an eine Vision: o einfach und einleuchtend o Kunde und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt o spornt die Mitarbeiter an o mobilisiert Ressourcen und setzt diese zielgerichtet ein Unternehmenskultur Kultur = System von Wertvorstellungen, Verhaltensnormen, Denk- und Handlungsweisen, das von einer Gruppe von Menschen erlernt und akzeptiert worden ist und wodurch sich die Gruppe deutlich von anderen unterscheidet Unternehmenskultur – „interkulturelle Kommunikation“? Gesamtheit historisch gewachsener und gemeinsam gelebter Werte, Normen und Denkhaltungen die u.a. Verhalten, in der Kommunikation, bei Entscheidungen, in Handlungen, in Symbolen und anderen Ausdrucksformen sichtbar werden

Wirtschaftliche Entwicklung von 1900 bis 2019

- 1900–1945: Industrialisierung und zweite Weltkriege. Produktion von Gütern wie Stahl und Maschinen dominierte.- 1950–1970: Wirtschaftswunder, geprägt durch den Wiederaufbau und die Massenproduktion.- 1980–2000: Globalisierung und der Beginn der Digitalisierung. Unternehmen wie Microsoft und Apple entstanden.- 2000–2019: Digitalisierung, Plattformökonomie und künstliche Intelligenz wurden zu zentralen Themen.-Zukünftige Entwicklungen könnten die fortschreitende Digitalisierung, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, nachhaltige Technologien und die Umstellung auf grüne Energie umfassen. Zudem wird die Automatisierung in vielen Bereichen weiter voranschreiten.

Internationalisierung und Globalisierung

Internationalisierung: beschreibt die Expansion eines Unternehmens in ausländische Märkte, beispielsweise durch den Export von Produkten. Globalisierung: hingegen umfasst die weltweite Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Kultur, wobei Märkte, Unternehmen und Technologien global interagieren.

Zombie Unternehmen

Zombie Unternehmen:Zombie-Unternehmen sind Firmen, die wirtschaftlich nicht überlebensfähig sind, aber durch Kredite oder staatliche Unterstützung künstlich am Leben gehalten werden. Diese Unternehmen können weder investieren noch wachsen und hemmen oft die wirtschaftliche Entwicklung.

Phasenmodell der Unternehmensentwicklung

1. Gründungsphase: Idee, Finanzierung, Markteintritt.2. Wachstumsphase: Marktanteil ausbauen, Umsatz steigern.3. Reifephase: Stabile Gewinne, Marktführerschaft.4. Sättigungsphase: Wachstum stagniert, neue Strategien entwickeln.5. Degenerationsphase: Rückgang der Marktanteile, Restrukturierung.

Due Diligence

Due Diligence ist eine umfassende Prüfung eines Unternehmens vor einer Übernahme oder Investition. Ziel ist es, Risiken und Chancen zu identifizieren. Bereiche:- Finanzen- Recht- Markt- Technologie

Key Performance Indicator

Ein Key Performance Indicator (KPI) ist eine Kennzahl, die den Erfolg eines Unternehmens, Projekts oder Prozesses misst. KPIs sind zielorientiert und zeigen, wie gut ein Ziel erreicht wird, z. B. Umsatzwachstum oder Kundenzufriedenheit.

Personalmanagement/Personalführung

Zyklus PersonalmanagementPersonalplanung->Personalmarketing&Employer Branding->Beschaffung&Auswahl->Ressourcen-Management->PersonalentwicklungFühren ist … ... Die Aufgabe einer Instanz, eine Linienfunktion (aus Orga) ... Beeinflussung, um Ziele zur erreichen ... Gestaltung des Unternehmens (Struktur) ... Motivation ... Menschenführung (fremdes Handeln bestimmen) ... Die Richtung angeben (nicht nur beim Tanzen) ... Einflussnahme auf die Willensbildung von Gruppen (Teamführung) Führungsstil • Es gibt keinen perfekten Führungsstil • Der gewählte Führungsstil hängt von verschiedenen (individuellen/situativen/systemischen) Einflussfaktoren ab • Aktiv/Passiv: Reflektion, Adaption

Innovation in Deep

Innovation in Deep Mission: Digitale Kompetenz, unternehmerisches Handeln und kreative Denkweise ->Triebfeder für Unternehmensgründung und Innovationsprozesse Neue Ideen für Technologien und Geschäftsmodelle können durch neue Unternehmen besonders effektiv umgesetzt werden Bestehenden Organisationen und Strukturen ->immer wieder neue erfinden und innovativ mit Technik und Abläufen agieren Ziel und Methode: Ziel ist die Vermittlung erstklassiger Kenntnisse in den Bereichen: o Innovation o Digitalisierung o Und Enterpreneurship

Open Innovation

Open InnovationBeschreibt die zweckmäßige Nutzung von in das Unternehmen ein- und ausdringendem Wissen, unter Anwendung interner und externer Vermarktungswege, um Innovationen zu generieren

Typische Strategietypen von Open Innovation

Outside-In:Erweiterung des internen Wissens durch externes Wissen.Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten oder Partnern.Inside-Out:Externe Kommerzialisierung von internem Wissen.Umsetzung durch Lizenzierung oder externe Vermarktung.Coupled-Process:Kombination von Outside-In und Inside-Out.Ziel: Gemeinsame Entwicklung in interorganisatorischen Netzwerken.

Typische Merkmale von Open Innovation

Produktinnovation und -gestaltung durch/mit Kunden:Kooperation mit oder Initiierung durch (Lead-)User.Toolkits:Einsatz von Software, die Ergebnisse direkt in den Wertschöpfungsprozess integriert.Community:Innovation als Kommunikationsprozess mit und zwischen Kunden oder innerhalb einer Community.Kundenintegration beim Open-Innovation-Ansatz:Unternehmen analysieren und entwickeln Innovationen gemeinsam mit Kunden.Kunden werden aktiv in den Entwicklungsprozess eingebunden.Kunden werden ermutigt, bestehende Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.Methoden der Kundenintegration:Erhebung von Bedürfnissen und Lösungsinformationen:Lead-User-Methode: Identifikation innovativer Nutzer mit spezifischen Bedürfnissen.Innovationswettbewerbe: Kreative Lösungen durch Wettbewerbe fördern.Toolkits für Open Innovation: Software zur individuellen Anpassung von Produkten.Open Innovation Communities: Zusammenarbeit innerhalb einer Community.Probleme bei der Erhebung:Bedürfnisinformationen:Latent vorhandene oder explizite Bedürfnisse der Kunden.Fokus auf den Nutzen, den Kunden durch das Produkt gewinnen.Lösungsinformationen:Wissen, wie ein Bedürfnis durch eine Produktspezifikation oder Dienstleistung erfüllt werden kann.Toolkits für Open Innovation:Webbasierte Anwendungen, die Nutzern ermöglichen, Bedürfnisinformationen direkt in Produktkonzeptionen zu überführen.

Invention/Idee/Innovation

Idee

Idee:Strukturiert gefasster Gedanke, spontan oder mit Kreativität. Gedanklicher Entwurf einer Lösung. Meistens mit dem Plan für die Umsetzung.Kreativität: Eigenschaft der Menschen; Fähigkeit etwas zu schaffen, was originell oder neu ist, dabei aber auch nützlich und brauchbar --> Querdenken

Invention

Invention:Ideengenerierung, erstmalige Umsetzung einer neuen Idee, geplant oder ungeplant(Glühlampe, Laser etc.) Ein tatsächlich neuer Gegenstand, sehr selten, z.B. Glühbirne, Fotografie, Laser etc.->Noch keine Innovation

Innovation

Innovation: Eine Innovation ist eine neuartige Idee, Technik oder ein Geschäftsmodell, bei der man was Neues, Zukunftorientiertes erfindet, die etwas verändert und die Gesellschaft voranbringt. *Nützlichkeit wird erkannt und Produkt wird neu eingeführt oder verändert*Neuerung, um ein Problem zu lösen mit wirtschaftlichem Einsatz*Erstmalige wirtschaftliche Umsetzung einer neuen Idee (Exploration)-Markteinführung (Innovation im engeren Sinne)-Marktbewährung (Diffusion, Innovation im weiteren Sinne)-Produkt oder Verfahren (Geschäftsmodell)-Verbessert. verändert / schöpferische Zerstörung (Schumpeter)Innovation Levels:Inkrementell: Wie immer, nur besser.Radikal: Neu im Markt.Disruptiv: Etwas Neues daraus machen.Innovation als Prozess:Prozess, der sich von der Exploration und Analyse, Ideensuche, Bewertung, Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Produktions- und Absatzvorbereitung bis zur Markteinführung in mehreren Phasen innerhalb und ausserhalb der Organisation abspielen kann. Es benötigt institutionalisiertes unternehmerisches Subsystem, wenn die Innovation nicht zum Zufall überlassen werden soll.Innovationstypen:Was ist neu: Produkt, Service, Prozess, BusinessmodellVon wem: Kunden, Markt, FirmaIntensität: Inkrementell (Schritt für Schritt), radikalMarkteinfluß: Sustaining (ergänzend), disruptive (wegfallend z.B. Dampfmaschine).Warum müssen wir innovativ sein? Die meisten Innovationen werden aus Problemstellungen geboren -> lösen also kein Problem Da wir die Konsequenzen einer Innovation nicht absehen können, bringen innovative Lösungen Probleme mit sich ------->diese erfordern später innovative Lösungen Wenn Innovationen Probleme lösen und gleichzeitig Herausforderungen schaffen, haben wir keine Wahl als die Probleme, wie wir gestern geschaffen haben, heute innovativ zu lösen Exploitation:Nutzung bestehenden Wissens, Erhöhung der Qualität oder Senkung der Kosten (Exploitation, dt.: Verwertung, Nutzbarmachung, Erschließung) Aus bereits existierenden Vorarbeiten weiteren Nutzen ziehen Relativ risikoarm, kurzfristige Erträge Verlängerung / Vertiefung existierender Bergbauschächte Ausführungsphase mit RoutinewissenExploration:Erstmalige wirtschaftliche Umsetzung einer neuen Idee (Exploration, dt.: Erforschung, Erkundung, Sondierung) Suche nach neuen, bisher unbekannten Wegen Risikoreicher und Erträge erst in der Zukunft Suche nach vielversprechenden Orten für NEUE Bergwerke Entwicklungsphase mit Schaffung neuen WissensRevolutionär Innovation:Im bestehenden Markt.Vom bestehenden Herstellern.Mit Trained Business ModelsDisruptive Innovation:Beginnen im Nischenmarkt (early adopters)Vom Start-UpsIm neuen Markt Mit verschiedenen Geschäftsmodellen und Low-End-Anwendungen mit Wachstumspotenzial, die traditionelle Hersteller ersetzen können.

Begriffe

Grundlagenforschung: Experimentelle oder teoretische Gewinnung von grundlegend neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über den Ursprung von beobachtbaren Tatsachen.Angewandte Forschung: Gewinnung anwendungsorientierter neuer ErkenntnisseEntwicklung: Systematische Anwendung der in der angewandten Forschung gewonnenen Technologien in Form.Entdeckung: Schon vorhanden, aber noch nicht bekannt. Absichtlich oder auch unabsichtlich.Adoption:Wann ein Käufer ein neues Produkt annimmt, wann ein relevanter Anteil an Nutzer erreicht wurde.--> Die kritische Masse liegt zwischen dem Frühadoptor und der frühen Mehrheit. Diffusion: Prozess der raum-zeitlichen Ausbreitung einer Innovation im sozial-räumlichen System.--Initialphase, Expansionsphase, Verdichtungsphase, SättigungsphaseTechnology Acceptance Model:Das Technology Acceptance Model (TAM) zeigt, dass Nützlichkeit und Einfachheit bestimmen, ob Menschen eine Technologie akzeptieren.Allzwecktechnologie:auch Querschnittstechnologien oder General Purpose Technologies (GPTs), bieten breite Anwendungsmöglichkeiten in vielen Sektoren. Sie ermöglichen Verbesserungspotenziale und haben durch externe Effekte (Spillovers) Einfluss auf andere Bereiche. Diese Technologien stellen radikale Innovationen dar und führen zu kontinuierlichen Erweiterungen und Anpassungen in verschiedenen Wirtschaftssektoren, deren ökonomischer Einfluss über Jahrzehnten spürbar ist.Beispiele: • Dampfmaschine (spätes 18. Jhd.) • Elektrizität (Ende 19. Jhd.) • Chip /IT (Ende 20. Jhd.) • Künstliche Intelligenz (beginnt erst----) • Aber auch: • Atomenergie und –bombe (Mitte 20. Jhd.)Digitale Transformation:Bezeichnet erhebliche Veränderungen des Alltagslebens, der Wirtschaft und der Gesellschaft durch die Verwendung digitaler Technologien und Techniken sowie deren AuswirkungenWird im engeren Sinne für die Teilmenge entsprechender Veränderungen von Unternehmen und Branchen verwendet-Unterschied zwischen Dimensionen: Leistungserstellung, Leistungsangebot und KundeninteraktionPlötzliche und umbruchartige Veränderung=Disruption5 Domains Of Digital Transformation:Customers: Veränderte Erwartungen und Bedürfnisse der Kunden stehen im Mittelpunkt.Competition: Neue Wettbewerber und Marktstrukturen durch Digitalisierung.Data: Daten als zentraler Treiber für Entscheidungen und Strategien.Innovation: Kontinuierliche Weiterentwicklung von Ideen, Prozessen und Technologien.Value: Schaffung neuer Werte für Kunden und Unternehmen durch digitale Ansätze.

Vier Arten von Innovation

1. Produktinnovation: Entwicklung neuer Produkte, z. B. Elektroautos.2. Prozessinnovation: Verbesserung von Produktionsabläufen, z. B. Automatisierung.3. Geschäftsmodellinnovation: Neue Geschäftsansätze, z. B. Freemium-Modelle.4. a)Serviceinnovation: Erweiterung des Kundenservices, z. B. Same-Day-Delivery.4.b) Managementinnovation: Managementinnovation bedeutet, neue Wege zu finden, ein Unternehmen zu führen oder zu organisieren, um effizienter und erfolgreicher zu sein. Beinhaltet Dezentralisation.

Weitere Innovationsarten

Crowd Innovation

Crowd Innovation:Interne Arbeitsprozesse werden ausgelagert und von externen Personen übernommen.Beispiel: Wikipedia.Prinzipien:PartizipationTransparenzGeben-und-Nehmen (z. B. Namensnennung, keine Verpflichtungen)Finanzielle Anreize oder Auszeichnungen (Anerkennung, Spaß, solidarische Motive)Motivation durch Nutzen und AnerkennungSocial-Media-Funktionen zur VerbreitungMarkenrecht beachten und Datenpreisgabe als Weg nutzen

User Generated Content

User Generated Content:Z. B. Location-Based Services, Marktforschung, und Produktinformation.Kunden entscheiden, was ihnen gefällt, jedoch nur bei existierenden Produkten.Kunden können Ideen wie Rezepte einbringen, die auf Verpackungen abgedruckt werden.

Frugale Innovation

Frugale Innovation:Entwicklung kostengünstiger Lösungen mit Fokus auf wesentliche Funktionen, z. B. VPN mit minimaler Übertragungsrate.

Jugaad/Gasroof Innovationen

Jugaad/Gasroof Innovationen:Improvisierte Lösungen mit begrenzten Ressourcen in Entwicklungsländern, z. B. Mitti Cool Fridge (stromloser Kühlschrank).

Reverse Innovation

Reverse Innovation:Lösungen für Schwellenländer, die für Entwicklungsländer angepasst werden, z. B. medizinische Geräte mit reduzierten Funktionen.

Innovationsprozess

Ein Innovationsprozess besteht aus:Ideenfindung: Sammlung kreativer Ansätze (z. B. durch Brainstorming oder Kundenfeedback).Ideenauswahl: Bewertung nach Machbarkeit, Marktpotenzial und Risiko.Konzeptentwicklung: Detaillierte Planung und Zielgruppenanalyse.Prototyping & Tests: Erstellung und Testen eines Prototyps.Markteinführung: Umsetzung, Produktion und Vermarktung.Evaluation: Überprüfung des Erfolgs und kontinuierliche VerbesserungTypische Umsetzungsfallen im Innovationsprozess- Fehlende Zielklarheit: Innovationen werden ohne klare Ziele gestartet.- Widerstand der Mitarbeiter: Veränderungen stoßen auf internen Widerstand.- Mangel an Ressourcen: Es fehlen finanzielle oder personelle Mittel.- Unzureichende Kommunikation: Mitarbeiter werden nicht in den Prozess eingebunden.- Fehlende Marktorientierung: Die Innovation erfüllt keine Kundenbedürfnisse.

Key principals for Lean

GembaDer Ort, an dem etwas geschieht.Bedeutet, direkt vor Ort zu gehen, z. B. auf die Werkstatt- oder Produktionsfläche.Ein intensives Eintauchen in Prozesse (Deep Dive, z. B. nach dem IDEO-Ansatz).Gemba-Walk: Ein Rundgang durch die Prozesse, um Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.Front LoadingDie wichtigsten Entscheidungen werden oft in den frühen Projektphasen getroffen, obwohl das Wissen in diesem Stadium am geringsten ist.„Front Loading“ bedeutet, von Beginn an mehr Ressourcen in das Projekt zu investieren, um die Entscheidungsqualität zu steigern.Visual ManagementEin Bild sagt mehr als tausend Worte.Ein Prototyp wiederum ist so aussagekräftig wie tausend Bilder.Noch weiter gedacht: Ein Kundentest in der Realität übertrifft tausend Prototypen.Prototyping spielt eine entscheidende Rolle, da es hilft, Ideen anschaulich darzustellen, Annahmen zu validieren und das Verständnis für komplexe Zusammenhänge zu fördern.TimeboxingBeim Timeboxing wird ein Zeitplan in separate Zeitblöcke (Timeboxes) unterteilt.Jede Timebox hat ihren eigenen Zweck und ein festgelegtes Zeitfenster.Der Fokus liegt darauf, den Termin einzuhalten – der Umfang (Scope) kann bei Bedarf reduziert werden.One-Piece-FlowJe mehr parallele Innovationsprojekte durchgeführt werden, desto weniger Fokus gibt es auf das Einzelne.One-Piece-Flow fördert die Konzentration und ermöglicht eine intensivere Auseinandersetzung mit einzelnen Aufgaben, was zu hochwertigeren Lösungen führt.Das Wissen aus abgeschlossenen Projekten kann schneller genutzt werden, was zusätzlichen Wert schafft.Es vermittelt häufiger das Gefühl, etwas abgeschlossen zu haben, was die Zufriedenheit steigert.Weniger Zeit wird durch das Wechseln zwischen Aufgaben verschwendet, wodurch Kosten gesenkt und Irritationen vermieden werden.Zyklische Prozesse (Cycle / In Strict Time)Unternehmensweit: Ein regelmäßiger und vorhersehbarer Rhythmus für Meetings, Entscheidungen und Abläufe.Innerhalb eines Innovationsprojekts: Der „Herzschlag“ der Innovation, der Fortschritt, Ergebnisse und Meilensteine klar strukturiert und planbar macht.Prototyping im InnovationsprozessPrototyping ist ein zentraler Bestandteil von Innovationen. Es ermöglicht die Entwicklung greifbarer und testbarer Modelle, mit denen Ideen überprüft und optimiert werden können.Durch Prototypen lassen sich Annahmen validieren, Probleme frühzeitig erkennen und Nutzerfeedback einholen.Dieser iterative Prozess reduziert Risiken, steigert die Qualität und beschleunigt den Innovationsfortschritt.

Lean-Start-Up-Methode

Die Lean-Startup-Methode basiert auf fünf Schritten:Annahmen definieren: Ermitteln, was für den Erfolg des Startups entscheidend ist (Annahmen mit Vertrauensvorschuss).Experimentieren: Hypothesen durch ein minimales funktionsfähiges Produkt (MVP) testen.Validiertes Lernen: Erkenntnisse aus Experimenten systematisch nutzen, ähnlich wie in der Wissenschaft.Iterative Verbesserung: Der Zyklus Bauen-Messen-Lernen-Feedback wird wiederholt.Entscheidungen treffen: Nach festgelegten Zeitpunkten wird entschieden, ob der Kurs geändert (Kurswechsel) oder beibehalten (Kurseinhaltung) wird.Diese Methode fördert schnelle Anpassung und kontinuierliches Lernen.

The three Horizons of Innovation

Three Horizon (Moore) Horizont 1(0-12 Monate): Hier geht es um den Status quo der heute vorhandenen Produkte und Geschäftsmodelle eines Unternehmens. Kritisches Ziel: Maximiere wirtschaftlichen ErfolgErfolgskriterien: Umsatz vs. PlanungBuchungenDeckungsbeitragMarktanteilAnteil als LieferantHorizont 2 (12-36 Monate): Hier werden neue Produkte und Geschäftsmodelle bezüglich relevanter Märkte subsumiert. Kritisches Ziel: Werde ein BestandsproduktErfolgskriterien: Zielkunden vs. PlanungVerkaufsgeschwindigkeitAuftragsgrößeSegmentanteilZeit bis zum KipppunktHorizont 3(36-72 Monate): Hier sind völlig neue Produkte und Geschäftsmodelle eingeordnet.Kritisches Ziel: Schaffe eine neue Kategorie Erfolgskriterien:MarkenkundenAuftragsgrößeMarkenpartnerÖffentlichkeitsarbeitReferenzprojekte

Innovator's Dilemma

Innovator’s Dilemma bedeutet, dass erfolgreiche Unternehmen oft an ihrem bestehenden Geschäft festhalten und neue, disruptive Technologien ignorieren. Dadurch werden sie irgendwann von kleinen, innovativen Playern überholt, die genau diese neuen Technologien pushen.Beispiel: Nokia hat Smartphones unterschätzt, Netflix hat Blockbuster plattgemacht.Fokus: Flexibel bleiben, Neues erkennen und Risiken eingehen.

Paradigm Shift

Paradigm Shift (Paradigmenwechsel):Ein Paradigmenwechsel ist eine grundlegende Veränderung in Konzepten und Praktiken, die zu neuem Denken und Verhalten führt. Beispiele sind die Entwicklung der Programmierung von Maschinencode bis zu deklarativen Sprachen, Veränderungen in Lehre, Führungskonzepten, der Architektur von Informationssystemen und Kommunikation durch soziale Medien.

Stage-Gate-Prozess

Auf der Stage 0: Ideen generieren.Auf der Gate 1: Ideen filtern.Auf der Stage 1: Grobanalyse.Auf der Gate 2: Vorläufige Entscheidung.Auf der Stage 2: Business Case.Auf der Gate 3: Projektentscheidung.Auf der Stage 3: Produktentwicklung.Auf der Gate 4: Entwicklungsergebnis.Auf der Stage 4: Test und Validierung.Auf der Gate 5: Freigabe.Auf der Stage 5: Markteinführung.Dann Geschäftsergebnis*Nach jedem Abschnitt Gate Entscheidungen*Abschnitte können entfallen -> Flexibilität*Schnelle Änderung der Produktanforderungen möglich*Hohe Detaillierung möglich

Design Thinking

Design ThinkingSystematische InnovationsmethodeProzess, um sich in die Situation von anderen Menschen hineinzuversetzen.Ideengenerierung, visuelles Arbeiten, keine Kritik, Quantität dann Qualität, beim Thema bleibenMöglichst viele Unterschiedliche Sichtweisen (Media, Engineering, Industrie, Business, Menschen etc. ) 1.Verstehen ;a. Passende Frage findenb. Problemspace definieren z.B. mit Stories, eigenen Erfahrungen, recherchieren2.Beobachten ;a. Befragenb. Eintauchen und hineinversetzen (selbst machen)3.Sichtweise definierena. Geschichten teilen/Storytellingb. Clustern und Nuggets setzen (wo ist der Punkt, wo sich ein Problem finden läßt)c. Personas repräsentierend. Extreme beachten4.Ideen findena. Bodystormingb. Brainstormingc. Möglichst viele Ideend. Auch die Gegenteile betrachten5.Prototypen entwickelna. Für Nutzer erfahrbar machenb. Nicht nur ein Mockup (Attrappe/Entwurf), es gibt viele anderec. Greifbar und erlebbard. Idee mit einer Erfahrung oder in einem Prozess darstellene. Low fidelity firstf. Improvosieren, Vorspielen6.Testena. Feedback von echten Nutzernb. Feedback offenlassen, was den Nutzern daran gefälltc. Im Zweifel Iterationen (schnell merken, wenn man falsch läuft)Low Fidelity (Low-Fi) bezieht sich auf einfache und grobe Prototypen, die oft aus Papier oder einfachen Skizzen bestehen. Sie dienen dazu, erste Ideen schnell und kostengünstig zu visualisieren und zu testen, ohne viel Aufwand in Details zu investieren.

Kernelemente der Design Thinking

Drei Kernelemente im Design Thinking Menschenzentrierung: Fokus auf die Bedürfnisse der Nutzer. Interdisziplinarität: Zusammenarbeit von Teams mit unterschiedlichen Hintergründen.Iterative Vorgehensweise: Wiederholte Anpassung und Verbesserung.Eigenschaften eines Design Thinkers:Integratives DenkenCooperationsfähigkeitOptimismusEmpathie ExperimentfreudeDenklogik im Design Thinking (Iterativ):Ideen generieren (Abduktion): Neue Ideen durch Intuition und Kreativität entwickeln.Folgen abschätzen (Deduktion): Mit logischem Denken die Konsequenzen von Ideen überprüfen.Ideen testen (Empirie): Ideen in der Praxis ausprobieren.Ergebnisse verallgemeinern (Induktion): Aus Praxisergebnissen allgemeine Schlussfolgerungen ziehen.Abduktion: Vom Unvollständigen auf die beste Lösung schließen.Deduktion: Vom Allgemeinen auf das Besondere schließen.Induktion: Vom Besonderen auf das Allgemeine schließen.

Empathy Map

Die Empathy Map visualisiert, was ein Nutzer sagt, denkt, fühlt und tut. Sie hilft, Nutzerbedürfnisse zu identifizieren. Eine vollständige grafische Darstellung kann separat erstellt werden.

Diamond Modell

Das Double Diamond Modell 🔷🔷Es besteht aus zwei Diamanten, die sich in divergente (ausweitende) und konvergente (zusammenführende) Phasen unterteilen:1. Verstehen (Discover) 🔍 – Divergent➡ Problem erkunden: Nutzerforschung, Interviews, Beobachtung.➡ Ziel: Tiefes Verständnis der Nutzerbedürfnisse.2. Definieren (Define) 🎯 – Konvergent➡ Erkenntnisse zusammenfassen, Problem präzise formulieren.➡ Ziel: Eine klare Problemstellung („How might we...?“).🔹 Erster Diamant schließt sich: Das richtige Problem wurde definiert.3. Ideen entwickeln (Develop) 💡 – Divergent➡ Brainstorming, Prototyping, kreative Lösungsansätze testen.➡ Ziel: Vielfältige Ideen zur Problemlösung entwickeln.4. Lösungen testen (Deliver) ✅ – Konvergent➡ Prototypen iterieren, Feedback einholen, Umsetzung vorbereiten.➡ Ziel: Eine praxistaugliche Lösung realisieren.🔹 Zweiter Diamant schließt sich: Die beste Lösung wurde gefunden.

Businessplan

BusinessplanAb wann brauche ich einen BP?Ein Business Plan wird verwendet:- Um Investoren zu überzeugen.- Zur Beantragung von Krediten.- Zur strategischen Planung von Unternehmenszielen.Bestandteile eines Businessplanes1. Zusammenfassung. (Executive/Management)2. Marktanalyse.3. Unternehmensstrategie.4. Produkt- oder Dienstleistungsbeschreibung.5. Marketing- und Vertriebsstrategie.6. Finanzplan.7. Teamvorstellung.Leitfragen fürs Management Summary:1. Was ist unser langfristiges Ziel?2. Wer sind unsere wichtigsten Kunden?3. Wie können wir unsere Prozesse verbessern?4. Welche Ressourcen benötigen wir?5. Wie können wir uns von der Konkurrenz abheben?6. Wie bleiben wir finanziell nachhaltig?7. Welche Risiken müssen wir minimieren?8.Was ist die Geschäftsidee?9.Welche Produkte oder Dienstleistungen werden angeboten.10.Wie groß ist das Marktpotenzial?

Business Plan Bestandteile

Business Plan Bestandteile: Team (2-3 Personen)KulturStrategieInnovationWettbewerbBusinessplanGeld/FinanzierungSteuerRechtsform

Geschäftsidee

GeschäftsideeWelches Produkt/DL; KundenWie gelangt es an die Kunden Wie Geld verdienenWarum einzigartig, was ist die InnovationSchutz durch gewerbliche SchutzrechteWarum ist die Unternehmensleistung besser als AlternativenWie lange dauert es, bis Wettbewerber die gleiche Leistung anbieten, warum ist die Geschäftsidee nicht einfach zu kopierenPlanungsprobleme in der PraxisPlanung und Tagesroutine Aversion der Linieneinheiten gegen die PlanungUnsicherheitOptimistische PlanungsmentalitätStille ReservenPläne passen nicht zusammenTermineinhaltungVerschweigen und Manipulation der InformationenBuroktarisches Verhalten von AuftragträgernVernachlässigung strategishcer Aspekte und gesamtunternehmensbezogener Interessen und RessortegoismusSWOT:Eine Möglichkeit , Chancen und Risiken in Verbindung mit den eigenen Stärken und Schwächen zu quantifizieren.StrenghtsWeaknessesOpportunitiesThreats

Prototyping

Prototyping - Examples • Functional solutions or partial solutions • Computer simulations • Models • Images/graphics • Product sheets • Product ads• Physical (with paper, wood or LEGO) • Paper & Drawing • Role Play and Impro theatre • Video • Fake door • Mechanical Turk • Impersonator • Pinocchio • One-Night-Stand • Minimal Viable Product

MVP

Ein Minimum Viable Product (MVP) ist ein Entwicklungsansatz, bei dem ein Produkt oder eine Website mit nur den notwendigsten Funktionen erstellt wird, um erste Nutzer zufriedenzustellen. Das vollständige Set an Funktionen wird basierend auf dem Feedback dieser Nutzer entwickelt.Ein Minimum Viable Experiment (MVE) geht einen Schritt zurück: Statt direkt ein MVP zu entwickeln, wird ein Experiment durchgeführt, das die zentrale Annahme der Geschäftsidee testet. „Minimal“ bedeutet hier, dass nur eine einzige Idee überprüft wird.MVP-Tests (Minimum Viable Product) in zwei Dimensionen eingeteilt werden: Qualitative vs. Quantitative Tests und Marketing- vs. Produkt-Tests.Marketing-Tests prüfen, wie gut eine Idee am Markt ankommt:Qualitativ: Feedback zu Materialien (z. B. Broschüren).Quantitativ: Daten durch Landing Pages, Erklärvideos oder A/B-Tests.Produkt-Tests bewerten die Funktionalität und Benutzererfahrung:Qualitativ: Wireframes, Mockups oder Prototypen testen Nutzerreaktionen.Quantitativ: Analysen wie Fake-Door-Tests messen reale Nutzungsdaten.Fazit:Die Kombination dieser Ansätze hilft, sowohl Marktinteresse als auch Produktfunktionalität mit minimalem Aufwand zu validieren.3 Arten von MVP (Minimum Viable Product):Video MVP: Ein Video erklärt die Produktidee, um Feedback zu sammeln, bevor das Produkt entwickelt wird.Concierge MVP: Der Service wird manuell und persönlich erbracht, um die Kundenbedürfnisse zu verstehen, bevor Prozesse automatisiert werden.Wizard of Oz MVP: Das Produkt wirkt automatisiert, wird aber im Hintergrund manuell gesteuert, um schnell zu testen, wie Kunden reagieren.3 Engines of Growth (Wachstumsmotoren):Sticky Engine: Fokus auf Kundenbindung – bestehende Nutzer bleiben lange aktiv.Viral Engine: Wachstum durch Weiterempfehlungen von Nutzern (z. B. Social Media).Paid Engine: Wachstum durch bezahlte Marketingstrategien, bei denen die Kosten pro Kunde durch den Gewinn gedeckt werden.

Marketingplan

Marketingplan:Zusammenhang zwischen Marktpotenzial, Marktvolumen und dem MarktanteilMarktvolumen: Realisierter oder prognostizierter Absatz oder UmsatzMarktanteil: Ansatz-/Umsatzanteil eines Unternehmens am MarktvolumenMarktpotenzial: Aufnahmefähigkeit des Marktes für ein Produkt oder Sortiment (Anzahl potenzieller Kunden, Bedarfsintensität, Marktsättigung)Marktattraktivität:Marktgröße (Volumen, Wachstumsrate, Anzahl Nachfrager)Marktqualität(Branchenrentabilität, Preisniveau)Marktbesetzung (Anzahl,Struktur,Strategie der Wettbewerber, Wettbewerbsintensität)Exogene Faktoren (Gesetzgebung, staatliche Eingriffe,Konjuktur)

Planung

PlanungZielgerichtete, systematische Auseinandersetzung mit der ZukunftDefinieren von Ziel und AntionsräumenImplizierte Entscheidungen heute unter Berücksichtigung ihrer Auswirkung morgenIntegraler Bestandteil der UnternehmensführungEröffnet die Möglichkeit zur zielgerichteten Gestaltung der Geschäftsentwicklung eines Unternehmens in Abhängigkeit des erwarteten bzw. prognostizierten Wandes in der UnternehmensweltPrinzip der rollierenden PlanungZu jedem Zeitpunkt strategische Planung und operative Planung für eine gewisse Periode vorausplanenHierarchische Ableitung: Top-down PlanungDie Planung beginnt auf der obersten Ebene bei der Unternehmensführung.Von dort aus werden die Vorgaben an die Bereichsleitungen weitergegeben.Die Bereichsleitungen leiten die Anweisungen an die Abteilungsleitungen weiter.Flussrichtung: Oben → Unten.Hierarchische Ableitung: Bottom-up PlanungDie Planung beginnt auf der untersten Ebene bei den Abteilungsleitungen.Diese leiten ihre Vorschläge an die Bereichsleitungen weiter.Die Bereichsleitungen übermitteln die Pläne schließlich an die Unternehmensführung.Flussrichtung: Unten → Oben.Gegenstromverfahren mit Anstoß von „oben“Die Unternehmensführung gibt die initiale Planung an die Bereichsleitungen.Diese leiten die Vorgaben an die Abteilungsleitungen weiter.Danach fließen Rückmeldungen und Anpassungen von unten nach oben: Abteilungsleitungen → Bereichsleitungen → Unternehmensführung.Kombination aus Top-down und Bottom-up.Gegenstromverfahren mit Anstoß von „unten“Die Planung startet bei den Abteilungsleitungen, die ihre Vorschläge an die Bereichsleitungen übermitteln.Die Bereichsleitungen leiten die Vorschläge an die Unternehmensführung weiter.Danach fließen Rückmeldungen und Anpassungen von oben nach unten: Unternehmensführung → Bereichsleitungen → Abteilungsleitungen.Kombination aus Bottom-up und Top-down.

Rechtsformen

EinzelunternehmenAlleiniger Eigentümer.Personengesellschaften1.Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR, BGB)>mindestens 2 Gesellschafter (natürlich-/juristische Person)>Vertrag münd-/schriftlich>Konkludentes Handeln (Gesellschaft kann auch durch gemeinsames Beziehen einer Wohnung gegründet werden, ohne miteinander gesprochen zu haben)>Haftung: Alle gesamtschuldnerisch>GuV: Alle bekommen den gleichen Anteil (außer wenn etwas anders geregelt ist)2.Eingetragene Partnerschaft (e.P.)>Im Handelsregister eingetragen3.Kommanditgesellschaft(KG)4.OHGKapitalgesellschaften:1.Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH):>25000€ Stammkapital2.Aktiengesellschaft(AG):>100000€ Stammkapital3.Unternehmergesellschaft(UG):>Haftungsbeschränkt

Gründung einer GmbH

GmbH1.Stammkapital>Bei nur einer Person: 25000€ >Mindestens 12500€ genügen aber es bestehen Haftungsrisiken.Gesamtkosten: ca. 1000€2.Festlegung wichtiger Punkte>Name des Unternehmens>Name des Geschäftsführers>Unternehmenszweck>Anteile der Gesellschafter>Firmensitz3.Notar>Prüft den Unternehmensnamen via IHK>Erstellt einen Entwurf der Satzung>Leitet die Mitteilung an das Registergericht weiter4.Verlesen und Unterzeichnen der Verträge>Terminvereinbarung beim Notar>Alle Gesellschafter und Geschäftsführer müssen anwesend sein5.Eröffnung eines Geschäftskontos>Bei einer Bank ein Geschäftskonto eröffnen>Einzahlung der Gesellschaftseinlagen (12500€/25000€)>Kontoauszug drucken lassen und dem Notar vorlegen>Der Notar meldet die Einzahlung an das Registergericht6.Gewerbeanmeldung>Anmeldung der GmbH bei der Kommunalbehörde7.Firmenschild>Ein Firmenschild am Firmensitz anbringen (gesetzlich vorgeschrieben)8.Post erhalten>Rechnung vom Notar>Bestätigung der Eintragung vom RegistergerichtSteuernummer vom Finanzamt9.Geschäftsbetrieb aufnehmen>Der Geschäftsbertrag sollte aufgesetzt und von allen Parteien unterschrieben sein

Gründung einer UG

UG1.Stammkapital:1€2.Gründungskosten:Notar ca. 230€/Gewerbeanmeldung 40€/HR-Eintrag 150€3.Keine Sachanlagen zur Gründung4.Standartsatzung (es kann nicht geändert werden)5.%25 des Jahresüberschusses in eine Rücklage6.Spätere Umwandlung in GmbH sinnvoll

Mischformen (in der Erstgründung irrelevant)

GmbH&Co. KGUG&Co. KG (Gewerbesteuer wird gespart)--> Personengesellschaften mit einer juristischen Person als Vollhafter (GmbH oder UG)Ab einem bestimmten Umsatz/Komplexität ist es sinnvoll, die Buchhaltung von einer Steuerkanzlei abwickeln zu lassen. Diese übernimmt: Umsatzsteuervoranmeldung, Bilanzierung, Steuererklärungen (ca. 200€/Monat)

Einkunftsarten

Überschusseinkünfte

nichtselbstständiger Arbeit

Nichtselbstständige Arbeit bezeichnet Tätigkeiten, die im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ausgeübt werden. Der Arbeitnehmer ist weisungsgebunden und erhält ein festes Gehalt.

Gewerbeeinkünfte

GewerbeeinkünfteEinkünfte aus gewerblichen Unternehmen4 MerkmaleSelbstständigkeit (eigene Rechnung und Verantwortung, keine Weisung)Nachhaltigkeit (nicht nur einmal)Gewinnerzielungsabsicht (keine Liebhaberei z.B. Oldtimerkauf. Wenn im 2. Jahr noch kein Gewinn erzielt wurde und kein Gewinn in Aussicht ist, meldet sich das Finanzamt)Beteiligung am wortschaftlichen Verkehr (Abgabe von Leistungen gegen Entgelt und keine reine Vermögensverwaltung)Nicht Einkünfte aus Land und Forst und keine SelbstständigkeitEinkünfte aus GewerbebetriebGewerbesteuerpflichtGewerbliche Tätigkeit: Sobald man mit irgendwas handelt

Körperschaftsteuer

Körperschaftsteuer: 15% auf Bemessungsgrundlage zzgl. 5,5% SolidaritätszuschlagKeine Progression GmbH Beispiel:Gewinn 100000€/ Jahr15% Körperschaftsteuer15% GewerbesteuerAm Schluß: 70000€ auf dem KontoWenn man das Geld auf das Privatkonto holt:25% Kapitalertragsteuer + 5,5% Soli (auf %25 Kapitalertragsteuer)Steuerlicher Vorteil nur dann, wenn man das Geld in der GmbH läßt

Selbstständige Arbeit

Selbstständige ArbeitAbgrenzung zur Gewerblichkeit durch besonders qualifizierte Tätigkeit, die über rein manuelle Tätigkeit hinausgehen mussKatalogberuf: Arzt, Anwalt, beratender Betriebswirt, Hebamme...Maßgebliche KriterienWissenschaftliche TätigkeitKünstlerische TätigkeitSchriftstellerishce TätigkeitUnterrichtende Tätigkeit (Tanzlehrer, Fahrschule)Erzieherische TätigkeitFreiberuflich: Kein Gewerbeschein, meistens akademischer AbschlußGewerbebetreibender: Gewerbeschein, Gewerbesteuer, kein bestimmter Abschluß nötig

Lohnsteuer

Die Lohnsteuer ist eine Steuer auf den Arbeitslohn, die der Arbeitgeber direkt vom Gehalt abzieht und ans Finanzamt abführt. Sie richtet sich nach Gehalt, Steuerklasse und Freibeträgen.

Risikokapital und Finanzierung

Risikokapital und Finanzierung Individuelle FinanzierungUnterschiedlichen FinanzierungsquellenInvestoren haben handfeste InteressenRisiko-Finanzierung ist meistens eine Beteiligung , d.h. anteiliger Verkauf der Unternehmensidee an einen InvestorEigenfinanzierung bzw. Individuelle FinanzierungEigenfinanzierung ist die Bereitstellung von Kapital aus eigenen Mitteln oder durch die Einlage von Gesellschaftern, ohne externe Kredite oder Investoren.

Finanzierungsarten

Finanzierungsarten1. Eigenfinanzierung: Kapital aus eigenen Mitteln oder von Gesellschaftern.2. Fremdfinanzierung: Kapital durch Kredite oder Anleihen.3. Mezzanine(Misch)finanzierung: Kombination aus Eigen- und Fremdkapital.

Gründungsfinanzierung und Strategie

Das Grundmodell der Gründungsfinanzierung umfasst:- Initiale Eigenmittel: Persönliche Ersparnisse oder Unterstützung durch Familie.- Startkapital: Zuschüsse (z. B. EXIST) oder Mikrokredite.- Wachstumskapital: Venture Capital oder Business Angels.- Strategie: Planung der Einnahmenquellen und frühzeitige Einbindung von Investoren zur Risikominimierung.

Finanzierungsrunden

Finanzierungsrunden1. Start-Upsfinanzierung Pre-Seed: Finanzierung zur Validierung der Geschäftsidee (Eigenmittel, Förderprogramme).2. Seed: Kapital für die Entwicklung des Prototyps (Business Angels, Crowdfunding).3. Expansionsfinanzierung (Series A): Finanzierung zur Markteinführung und Skalierung (Venture Capital).4. Series B: Kapital für Marktexpansion und Optimierung der Prozesse.

Finanzierungsquellen

Finanzierungsquellen 1. Business Angels.2. Venture Capital Investoren.3. Strategische Investoren.4. Crowdfunding.5. Bankkredite.Business Angels:Business Angels sind erfahrene Unternehmer, die StartUps finanziell unterstützen und zusätzlich ihr Know-how und Netzwerk bereitstellen. Sie investieren in der Regel in der Frühphase eines Unternehmens. Fördern teilweise hohen Preis/Anteil.Venture Capital InvestorenVenture Capital Investoren stellen Risikokapital bereit, um StartUps mit hohem Wachstumspotenzial zu finanzieren. Im Gegenzug erhalten sie Unternehmensanteile.Strategische Investoren?Strategische Investoren sind Unternehmen, die in andere Firmen investieren, um Synergien zu schaffen oder strategische Ziele zu erreichen, z. B. Zugang zu neuen Technologien oder Märkten.Crowd Investoren?Crowd Investoren sind private Personen, die über Plattformen kleine Beträge in StartUps investieren. Die Finanzierung erfolgt oft als Eigenkapital oder als stille Beteiligung.Die Ablehnung von Kreditanträgen möglich, wenn es1. Fehlende Sicherheiten.2. Unzureichender Businessplan.3. Geringe Bonität des Kreditnehmers.4. Kein überzeugendes Geschäftsmodell.5. Überschuldung oder bestehende Verbindlichkeiten.gibt.

5 Tipps zur Finanzierungssuche

5 Tipps zur FinanzierungssucheKreativ sein bei der FinanzierungGenau überlegen, welche Finanzierungsmöglichkeiten sinnvoll sindMehrere Pfade verfolgenFlexibel sein / Alternativen habenGenügend Zeit einplanenZeitdruck und wachsender Finanzierungsbedarf erhöhen die Verhandlungsmacht der Investoren

Gewinneinkünfte

Gewinneinkünfte entstehen durch unternehmerische oder selbstständige Tätigkeit, z. B. Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit oder Land- und Forstwirtschaft.

Gewinngrößen

Gewinngrößen 1. EBITA: Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen.2. EBIT: Gewinn vor Zinsen und Steuern.3. EBT: Gewinn vor Steuern.4. Nettoergebnis: Gesamter Gewinn nach Steuern.

Stakeholder und Shareholder

Stakeholder:Person, die aufgrund ihrer Interessenslage von Belang ist, wie in bestimmtes Unternehmen sich verhält z.B. Mitarbeiter, KundeShareholder:Ist nur eine Übersetzung von Anteilseigner, meist also Aktionär.In Verruf geraten durch die sogenannte "Shareholder-Value"Vermögessteigerung des Aktionärs durch: Dividende / Kursentwicklung/Wert der Aktie>Problem war/ist die kurzfristige Sichtweise des Managements, dessen Boni häuft an diesen Parameter gebunden hingen/hängen

Paradigmenwechsel

Paradigmenwechsel:Wechsel von einer wissenschaftlichen Grundauffassung zu einer anderen Veränderung im Denken und Verhalten

Exit Möglichkeiten

Exit-Möglichkeiten sind Strategien, mit denen Investoren oder Gründer ihre Anteile an einem Unternehmen verkaufen. Beispiele:1. Börsengang (IPO): Verkauf von Aktien an der Börse.2. Trade Sale: Verkauf an einen strategischen Investor.3. Management-Buyout: Übernahme durch das Management.4. Liquidation: Verkauf der Vermögenswerte bei Schließung.

Management des Wandels

Ungeplanter Wandel nicht beabsichtigt, zufällig, mehr oder weniger unbemerkt Heraklit: alles fließt nichts ist Beständiger als der Wandel Geplanter Wandel Alle absichtlichen, gesteuerten, organisierten und zielgerichteten Anstrengungen zur antizipativen und zielgerichteten Organisationsgestaltung mit dem Ziel der Effizienzsteigerung Wandel 1. Ordnung :Inkrementelle Modifikation der Arbeitsweise.Quantitativ und evolutionär.Kontinuierliche Anpassungen im Rahmen des Unternehmenswachstums. Wandel 2. Ordnung :Einschneidende, paradigmatische Veränderung der Arbeitsweise einer Organisation insgesamt.Grundlegende und qualitative Veränderungen.Diskontinuierlich und revolutionär.

Wandel als Dauererscheinung

Wandel als Dauererscheinung Industrieländer befinden sich z. Z. in einer Phase umfassender und weitreichender politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und technologischer Veränderungen à stellen hohe Anforderungen an die Innovationsfähigkeit der Unternehmer und ihre Mitarbeiter Gründe Veränderung o Externe Einflüsse des Marktes und des Wettbewerbs o Unternehmensinterne Strukturprobleme o Personenbezogenen Ursachen o Technologische Entwicklungen Organisatorischer Wandel vom seltenen Sonderfall zu einer regelmäßig wiederkehrenden Erscheinung

Gründe für Wandel

Externe Ursachen für Wandel:Druck des Marktes und des Wettbewerbs.Wertewandel.Technologische Entwicklungen mit Auswirkungen auf Marktbeziehungen und Geschäftsabwicklung.Globalisierung.Interne Ursachen für Wandel:Fehlentscheidungen in der Vergangenheit.Neuformulierung der Unternehmensstrategie.Einführung neuer Managementkonzepte (z. B. Lean Management, Quality Management).Einfluss der Organisationsmitglieder (z. B. Machtkämpfe, Führungsfehler).

Gardners Hype Cycle

Gartner's Hype CycleDer Hype Cycle beschreibt die Entwicklungsphasen neuer Technologien:1. Innovation Trigger: Erste Einführung einer Technologie.2. Peak of Inflated Expectations: Übertriebene Erwartungen.3. Trough of Disillusionment: Ernüchterung.4. Slope of Enlightenment: Erkenntnis über reale Anwendungen.5. Plateau of Productivity: Reifephase.

Growth Hacking

Growth Packing Analytics