La mémoire

1. Définition

"La mémoire est « une rétention ou une représentation intérieures d’une expérience ou d’un événement antérieurs. " (Purdy et coll., 2001)Sans elle, pas de passé ni de futur, incapacité de se nourrir, de s’habiller, de communiquer ni même de se reconnaître dans un miroir !

2. Modèles

Ces quatre modèles apportent tous un éclairage différent et complémentaire sur le fonctionnement de la mémoire. Le modèle des 3 paliers est le plus complet et le plus important.

2.1 Modèle du traitement de l'information

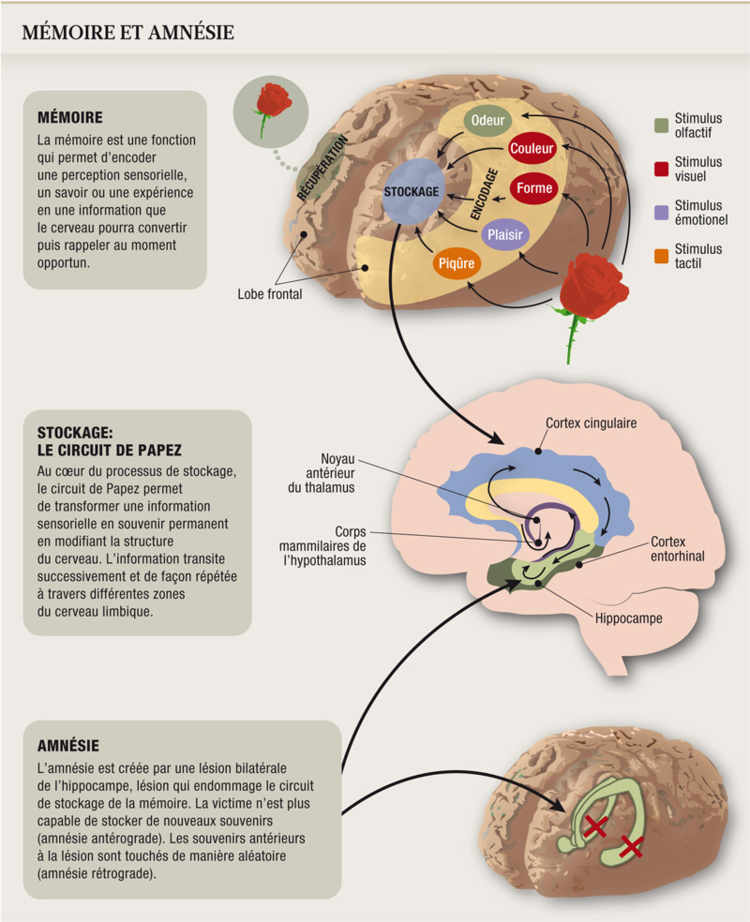

Analogie avec un ordinateur, à savoir 3 étapes pour mémoriser de l'information :l'encodage : l'information est encodée dans le cerveau sous forme d'activation d'un réseau de neurones. (Pour un ordinateur, l'information est convertie en langage binaire, une série de 0 et 1)le stockage : l'information est stockée grâce à la création et au renforcement de connexions entre des neurones. (Pour un ordinateur, les codes binaires sont stockés sur un support comme un disque dur par exemple)la récupération : En réactivant le réseau de neurones créé lors du stockage, nous accédons à l'information mémorisée. (Pour un ordinateur, un logiciel permet d'aller chercher et lire l'information là où elle a été stockée)

2.2 Modèle du traitement en parallèle

Grace au thalamus, le cerveau traite l'information de tous les canaux sensoriels simultanément pour pouvoir donner du sens à notre environnement. Imaginez voir quelqu'un parler et l'entendre avec un décalage, ce serait très perturbant...Le cerveau "relie" les différents zones cérébrales dévolues aux 5 sens.Ainsi nous pouvons mémoriser une information avec de multiples canaux.Ex : je peux me faire une image mentale d'un croissant, comprendre son nom, le prononcer ou encore reconnaître son odeur et son goût et tout cela quasi simultanément si je le veux.

2.3 Modèle des niveaux de traitement

Logiquement, plus une information est traitée en profondeur, mieux elle sera mémorisée.Le traitement en profondeur dépend de notre attention (soutenue ou pas), de notre concentration (forte ou faible), de notre état émotionnel (par exemple calme ou énervé), de notre état physique (par exemple en forme ou fatigué) ou encore de l'environnement dans lequel on se trouve (par exemple silencieux ou bruyant).La majorité des informations de notre quotidien sont traitées superficiellement et sont donc très rapidement oubliées (cf. mémoire sensorielle dans le modèle des 3 paliers).

dCe modèle est le plus important, car il explique en détail quels sont les différents types de mémoire existants dans notre cerveau et le chemin que fait l'information pour être définitivement mémorisée.

Subtopic

2.4.1 la mémoire sensorielle (MS) ou mémoire perceptive

Très éphémère, à peine quelques fractions de secondes de rétention de l'information propre à chaque sens.Chaque sens possède sa propre mémoire.ex : mémoire échoïque pour l'ouïeex : mémoire iconique pour la vuerecherchez et comprenez les définitions de ces effets, liés à la mémoire iconique: l'effet phi, la succession de photogrammes dans le cinéma, le test de Sperling = effet phiSeule une minorité des informations de notre environnement passe de la mémoire sensorielle à la mémoire à court terme. Le reste est directement oublié. Cela dépend de notre attention sélective.

al'attention sélective

L'attention sélective est ce qui détermine quelles informations sensorielles passeront dans le palier suivant, la mémoire à court terme. La majorité des informations sensorielles sont immédiatement oubliées. Voici quelques phénomènes qui influencent l'attention sélective, faites des recherches pour les comprendre et les définir:Voir le focus attentionnel:Voir la cécité au changement ou cécité attentionnelle (Ci-dessous, il y a deux images qui se succèdent avec une seule différence, laquelle ?) :Voir la tache aveugle de l'oeil:Êtes-vous capable de dessiner parfaitement le logo de Coca-Cola de mémoire ? Non... ...vous l'avez pourtant vu des centaines et des centaines de fois ! Comment expliquer cela ?

2.4.2 la mémoire à court terme (MCT) ou mémoire de travail (MdT)

Capacité limité dans le temps : environ 30 secondes.La répétition de maintien (se répéter l'information dans sa tête ou à haute voix) permet de garder l'information en mémoire à court terme au-delà de 30 secondes. (cf. amélioration de la mémoire à court terme)Capacité limitée dans le contenu : entre 5 et 9 unités d'information = l'empan mnésique. (voir The magical number seven, plus or minus two de Miller, G. 1957)Si l'information n'est pas suffisamment traitée en profondeur pour passer dans la mémoire à long terme, elle sera oubliée.L'appellation mémoire de travail est aujourd'hui davantage utilisée que mémoire à court terme.La mémoire de travail est utilisée pour le traitement d'une information nouvelle.Ex : écouter un cours et essayer de le comprendre, lire le contenu de cette fenêtre, essayer de retenir un nouveau numéro de téléphone, etc.la mémoire de travail est aussi utilisée lorsque nous allons récupérer de l'information dans notre mémoire à long terme pour l'utiliser à l'instant présent.Ex : parler avec quelqu'un nécessite de se référer aux mots que nous avons déjà mémorisés pour pouvoir discuter.

d2.4.3 la mémoire à long terme (MLT)

Elle n'est en principe jamais saturée. Sa capacité semble être illimitée en terme de contenu.Elle est toutefois soumise à l'oubli ou plutôt à une possible incapacité d'aller repêcher, récupérer l'information. (voir pt 4.1, l'oubli)Elle n'est pas complètement fiable, fidèle !Nos souvenirs récents peuvent modifier nos souvenirs plus anciens lorsque notre cerveau les relie automatiquement.On appelle cela le traitement constructif.Attention donc aux faux souvenirs !

les sous-types de MLT

La mémoire à long terme peut être subdivisée en sous-types de mémoires qui sont traitées par des parties différentes du cerveau.Une de ces mémoires peut être affectée sans que les autres ne soient atteintes (cf. amnésie).

la mémoire déclarative ou explicite

Demande un effort (faible ou important) pour aller rechercher l'information mémorisée.

la mémoire sémantique

Contient la culture générale, les connaissances acquises durant notre vie.Ex : savoir combien de pattes a une araignée, de quelle couleur est une banane, connaître la capitale de la Suisse, savoir multiplier 3 par 5, etc.

la mémoire épisodique ou autobiographique

Contient les événements de notre existence, en principe les événements les plus marquants.Ex : se souvenir de ce que l'on a fait durant les vacances estivales, se souvenir de son dernier anniversaire, etc.

dla mémoire non déclarative ou implicite

Mémoire automatique, ne demande pas d'effort pour y accéder.

la mémoire procédurale

Contient les savoir-faire que nous avons acquis.Ex : savoir marcher, savoir attacher des lacets, savoir nager, savoir faire du vélo, etc.

dla mémoire liée aux conditionnements répondants

Contient les conditionnements répondants dont nous avons été les "victimes".Ex : peur des araignées, préjugés sur les hommes ou les femmes, etc.

La récupération de l'information dans la MLT

La récupération ou repêchage est ce qui permet d'aller rechercher et retrouver de l'information dans la mémoire à long terme.

Le rappel

Un indice permet de retrouver l'information dans la mémoire à long terme.Ex. : une question d'examen contient des indices susceptibles de permettre un rappel de la réponse.

dla reconnaissance

Un stimulus précis déjà en mémoire provoque la reconnaissance d'une information mémorisée.Ex. : reconnaître un visage ou la mélodie d'une chanson. Reconnaître la réponse dans un questionnaire à choix multiples.

dLa reconstruction

Forme plus poussée de rappel. Une série d'indices nous permet de reconstituer le chemin vers l'information mémorisée.Ex. : refaire mentalement l'itinéraire de ses vacances pour se souvenir du nom d'une ville visitée.

d3. Amélioration de la mémoire

3.1 Amélioration de la mémoire à court terme

Voici des stratégies pouvant améliorer un peu la capacité de mémoire à court terme, soit dans sa durée (répétition de maintien), soit dans la quantité d'informations retenues (mémorisation par blocs).

la répétition de maintien

Il s'agit de se répéter mentalement ou de vive voix l'information à retenir.Méthode peu efficace quand elle est soumise aux interférences : si on est interrompu, on peut facilement perdre le fil de l'information à mémoriser et l'oublier.

dla mémorisation par blocs ou "chunking"

Il s'agit de regrouper des segments d'informations en unités.C'est ce que nous faisons en mémorisant un mot plutôt qu'une série de lettres formant un mot, ou encore lorsque l'on mémorise un numéro de téléphone composé de 4 blocs de 3 ou 2 chiffres (079 448 67 82 plutôt que 0 7 9 4 4 8 6 7 8 2).

3.2 Amélioration de la mémoire à long terme

Voici des techniques pouvant améliorer la capacité de la mémoire à long terme. Certaines sont plus efficaces que d'autres. La vidéo présente certaines de ces techniques.

l'organisation

Mieux l'information est organisée, plus elle est facile à retenir !ex : organigramme, schéma, mindmap !

l'élaboration

Cela consiste à relier l'information nouvelle à de l'information déjà mémorisée.Les efforts de réflexion et de compréhension font appel à l'élaboration.

la spécificité de l'encodage

Plus la situation de récupération de l'information mémorisée est proche de la situation de mémorisation initiale, meilleure est le rappel.ex : s'asseoir au même endroit pour étudier que pour passer un examen sur ce qui a été étudié (toujours la même place en classe).ex : être dans le même état physique et émotionnel durant la révision et durant l'examen (s'entraîner à rester calme dans les deux situations).

les moyens mnémotechniques

Il s'agit de "trucs" pour améliorer fortement ses capacités de rétention de l'information.Ils demandent un effort initial pour se les approprier et les entraîner avant de devenir très efficaces.ex : la méthode des lieux (loci en latin) ou le palais mental de la mémoire, de Simonide. Regardez la vidéo pour comprendre et définir cette méthode :ex : la méthode de la décomposition des mots qui consiste à découper le mots difficiles pour mieux les retenir (ex : dopamine = dos, pas, mine)ex : la méthode des associations verbales qui consiste à apprendre une liste en créant une histoire associant les éléments de la liste entre eux

La gestion de l'emploi du temps

Éviter les révisions longues : réviser par tranches de 30 minutes maximum. Mieux vaut réviser cinq fois 30 minutes qu'une fois 2h30.Plus de fois la matière aura été révisée, meilleure sera la mémorisation (cf. amélioration de la mémoire: économie au réapprentissage).Favoriser un bon sommeil qui contribue à une bonne mémorisation et à une bonne capacité à se concentrer.

dcontrer les effets de position sérielle

Éviter les effets de position sérielle (cf. effet de primauté et effet de récence) en ne commençant pas toujours ses révisions au même endroit dans la matière.Effet de primauté : tendance à mieux retenir les premiers éléments d'une liste car ils ont été répétés plus souvent (répétition de maintien) et sont passés dans la MLT.Effet de récence : tendance à bien se souvenir du dernier élément d'une liste car il est encore dans la MCT si le rappel suit directement la mémorisation.

la réduction des interférences

Il s'agit d'éviter tout élément perturbateur durant une tâche de mémorisation, d'apprentissage.ex : ne pas bavarder en cours, réviser dans un endroit calme, ne pas avoir son portable à proximité durant les révisions !

L'économie au réapprentissage

La courbe le l'oubli d'Ebbinghaus démontre que l'on oublie rapidement une grande partie de l'information mémorisée une seule fois. (cela correspond à la première courbe rose dans le schéma ci-dessous : si l'information n'est pas retravaillée, elle disparaît progressivement)Si on apprend plusieurs fois les mêmes informations, on en conserve à chaque fois un peu plus en mémoire. (chaque courbe rose correspond à un apprentissage de la même information, une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, etc.)

4. Troubles de la mémoire

4.1 L'oubli

L'oubli dans la mémoire à long terme est généralement temporaire, l'accès à l'information mémorisée n'est plus opérationnel, pour différentes raisons présentées ici.

la courbe de l'oubli

Cf. courbe de l'oubli de Ebbinghaus (1885).

les interférences

Interférence proactive : une information ancienne interfère avec une information nouvelle.ex : changer de mot de passe pour une adresse mail, puis, le lendemain, taper automatiquement l'ancien mot de passe au moment de se connecter.Interférence rétroactive : une information nouvelle interfère avec une information ancienne.ex : voir un nouveau film efface en partie le souvenir du film précédent.Autres exemples : se tromper avec le nom de sa petite amie... (ça peut arriver, et ça peut faire mal...) :

l'entrave à la récupération

Notre état émotionnel peut nous empêcher temporairement d'accéder à une information mémorisée.ex : situation de fort stress ou de forte colère.

l'oubli motivé ou refoulement

Mécanisme de défense (cf. psychanalyse) qui nous pousse inconsciemment à oublier de l'information car elle est associée à un événement négatif, honteux ou traumatisant.ex : oublier son premier jour d'école où nous avons pleuré longuement.autres exemples de moments gênants ci-dessous...

la théorie du déclin

Cette théorie explique que certains oublis sont dus à un manque de réactivation du contenu mémorisé. A force de ne plus y penser, on finit par oublier certaines informations.

4.2 Les amnésies

Les amnésies ont une origine souvent biologique, mais parfois également psychologique. Une lésion au cerveau ou un choc psychologique va bloquer l'accès à l'information ou va carrément l'effacer. Certaines amnésies empêchent de mémoriser de l'information nouvelle.

dl'amnésie de l'enfance

Nous ne conservons pas de souvenirs autobiographiques avant l'âge de 3-4 ans.Causes :la fabrication de nouveaux neurones dans l'hippocampe efface les souvenirs anciens.langage pas ou peu développé empêchant la "reconstruction intérieure" des souvenirs.

dl'amnésie due au syndrome de Korsakoff

Une dépendance importante et durable à l'alcool va engendrer des lésions irréversibles du cerveau qui vont détériorer la mémoire, c'est le syndrome de Korsakoff.Les pertes ainsi engendrées sont irrécupérables.Comme pour Alzheimer, cela touche d'abord la mémoire à court terme, puis la mémoire à long terme (épisodique et sémantique d'abord, procédurale ensuite).

dl'amnésie due à Alzheimer

Alzheimer est une maladie complexe qui détériore progressivement les connexions neuronales.La mémoire à court terme et la mémoire épisodique (autobiographique) sont les premières affectées.Au fur et à mesure de l'avancée de la maladie, même la mémoire procédurale est touchée (par ex. ne plus savoir enfiler un pantalon).

dl'amnésie rétrograde

L'amnésie rétrograde désigne la perte d'informations (généralement seulement autobiographiques, donc mémoire épisodique) qui précèdent le choc, l'accident ou l'opération au cerveau.Une amnésie rétrograde totale implique une perte totale de notre mémoire épisodique, tandis qu'une amnésie rétrograde partielle entraîne une perte partielle de notre mémoire épisodique.En principe les mémoires sémantiques et procédurales sont intactes.Dans la plupart des cas, cette perte est temporaire. Des indices comme des photos ou des vidéos peuvent faciliter la remémoration du passé, mais pas toujours...

l'amnésie antérograde

L'amnésie antérograde désigne l'incapacité à stocker de nouvelles informations (généralement seulement autobiographiques, donc mémoire épisodique) après le choc, l'accident ou l'opération au cerveau. (cf. Henry Molaison ou Clive Wearing)Cette amnésie peut être temporaire ou définitive.

5. Autres phénomènes liés à la mémoire

L'effet Zeigarnik

Désigne la faculté de mieux mémoriser une tâche interrompue qu'une tâche qui a été achevée.C'est comme si le cerveau supprimait automatiquement une tâche achevée, tandis qu'il garde en mémoire une tâche interrompue dans le but de la terminer ultérieurement.Plus la motivation à terminer la tâche est importante, mieux l'effet fonctionne. (cf. mot sur le bout de la langue)

La rédintégration

Permet la remémoration inconsciente d'une information grâce à un indice inattendu.Ex. : en voyant à la télévision une image d'un monument de Paris, on se souvient des détails de sa visite et de notre séjour à Paris.L'expression "madeleine de Proust" se réfère à cet effet de rédintégration. En effet, dans un roman, Marcel Proust évoque des souvenirs d'enfance déclenchés par l'odeur d'une madeleine, comme il en mangeait parfois étant petit.

Le biais rétrospectif

Il s'agit de la tendance de considérer, a posteriori, un événement imprévu comme plus probable ou plus prévisible qu'il ne l'était avant de se produire.Cela donne ce genre d'idée :"Je le savais depuis le début !" ou"Je savais que cela se passerait comme cela !"Alors qu'au fond, on ne pouvait pas vraiment le savoir...

Le mot sur le bout de la langue

Désigne l'incapacité à retrouver un mot en mémoire, tout en ayant le sentiment que sa récupération est imminente.Ne plus y penser permet parfois de dépasser ce blocage. (cf. effet Zeigarnik)

Les faux souvenirs

Il s'agit d'une tendance à être persuadé de se souvenir de quelque chose que l'on n'a en réalité jamais vécu.Ex. : Des années après avoir visité Disneyland, on a demandé à des étudiants s'ils se souvenaient d'avoir vu Bugs Bunny et plusieurs ont prétendu se souvenir de lui. Problème, Bugs Bunny ne fait pas partie des personnages de Disney... ...donc impossible de l'avoir vu à Disneyland !

d6. Mémoires exceptionnelles

Études de cas : - Orlando Serell - Rudiger Gamm - Kim Peak - Steven Wiltshire - Howard Potter - Matt Savage

Consigne :Découvrez les caractéristiques de la mémoire de chaque cas étudié ici.Kim PeekRudiger GammOrlando SerrellHoward PotterStephen WiltshireMatt SavageRésumez les capacités particulières de chacun en utilisant le vocabulaire spécifique pour chacun.

7. Récapitulatif en images

Vous pouvez visionner ce reportage de la RTS qui reprend une bonne partie des éléments vus dans ce chapitre sur la mémoire.

Main topic

Illustration de la méthode des "loci"

Voici un exemple d'utilisation de la méthode des "loci" (lieux, palais mental de la mémoire) pour mémoriser le contenu des modèles de la mémoire. Le texte ci-dessous est à mettre en lien avec un parcours mental illustré en partie par les images présentes ici. Vous êtes vivement encouragés à continuer à utiliser cette méthode pour la suite de la matière en développant la suite du contenu de votre propre palais mental.Modèles de la mémoire :Modèle du traitement de l'information :Une infirmière (traitement) vient déposer un journal (information) dans la boîte à lettres de mon logement. Pour cela, elle doit utiliser un code (encodage) afin d'ouvrir la boîte et y déposer (stockage) le journal. Lorsque je rentre chez moi, je vais récupérer (récupération) le contenu de la boîte à lettres. Modèle du traitement en parallèle :Ensuite, je m'imagine l'infirmière (traitement) qui s'est déplacée sur les escaliers disposés parallèlement (parallèle) pour franchir le talus. Après avoir franchi ce talus (thalamus), arrivé devant la porte, mon regard est attiré par le bouton de la sonnette sur lequel j'appuie (toucher), juste pour le plaisir. Simultanément, j'entends (ouïe) la sonnerie familière (simultanéité des informations sensorielles, ici vue, toucher et ouïe traitées grâce au thalamus).Modèle des niveaux de traitement :Après avoir franchi la porte d'entrée, je regarde, accrochée au mur, la photo d'une infirmière (traitement) portant un niveau à bulle. Elle est entourée de poissons, au fond de l'eau . Ces poissons des profondeurs de l'eau sont très nets (information traitée en profondeur bien mémorisée), tandis que la vue d'autres poissons vers la surface est plutôt floue (information traitée en surface peu mémorisée).

d