NUCLEO TEMATICO: L'UOMO E LA NATURA

ITALIANO: GABRIELE D'ANNUNZIO

SUPERUOMO

Il concetto di superuomo in Gabriele D'Annunzio è centrale per comprendere la sua visione dell’uomo, dell’arte e della vita. Sebbene ispirato a Friedrich Nietzsche, il superuomo dannunziano ha caratteristiche proprie, spesso più estetiche e mondane rispetto a quelle filosofiche e metafisiche del pensatore tedesco.

D'ANNUNZIO

È un’esteta, un uomo eccezionale, superiore alla massa, che cerca la bellezza, il piacere e il dominio.

Vive secondo il principio del piacere e dell’azione, disprezza la mediocrità borghese e la morale tradizionale.

È colui che si eleva attraverso l’arte, l’eroismo, la sensualità, e il culto di sé stesso.

Spesso è un artista o un condottiero, capace di influenzare la società con la propria forza creativa e carismatica.

NIETZSCHE

superuomo che trascende la morale comune, crea i propri valori e vive pienamente secondo la propria volontà di potenza.

LA PIOGGIA NEL PINETO

Scritta nel 1902 e inclusa nella raccolta Alcyone. È un testo ricco di musicalità, sensualità e simbolismo, e rappresenta in pieno lo spirito panico e decadente dell’autore.

La poesia descrive una passeggiata sotto la pioggia in un pineto vicino a Pescara, dove il poeta (io lirico) e la donna amata (Ermione, probabile trasfigurazione di Eleonora Duse) si lasciano avvolgere dalla natura e dalla pioggia, fino a fondersi con essa, perdendo la propria identità umana.

D’Annunzio esprime il desiderio di liberarsi dalle convenzioni sociali, dalla razionalità e persino dall’identità umana per immergersi completamente nella natura, ritrovando così un’armonia primitiva e istintiva. È un invito a vivere con i sensi, in un’estasi panica dove arte, amore e natura si fondono.

🎵 Linguaggio e musicalità

Il suono della pioggia è ripetuto e imitato con parole dolci, allitterazioni e onomatopee (es. “piove su le tamerici”).

Il ritmo e la musicalità creano un effetto ipnotico, sensuale.

Il lessico è ricercato, poetico, pieno di termini naturalistici e classicheggianti.

Il suono della pioggia è ripetuto e imitato con parole dolci, allitterazioni e onomatopee (es. “piove su le tamerici”).

💧 Interpretazione dei simboli principali

Pioggia: non è solo un fenomeno atmosferico, ma un elemento magico, quasi sacro, che trasforma e purifica, portando l’uomo a uno stato di armonia con la natura.

Ermione: è figura sensuale, ma anche simbolo dell’ideale di bellezza classica e naturale.

Mutazione: l’uomo e la donna diventano creature della natura (“Noi che siam fatti della stessa sostanza / di queste piante”).

Pineto: luogo magico, protettivo, quasi mitico, dove avviene la metamorfosi.

STORIA: PRIMA GUERRA MONDIALE

Durante la Grande Guerra (1914-1918), la natura smette di essere un luogo di pace e bellezza (come in La pioggia nel pineto) e diventa:

Scenario di morte e distruzione: boschi, montagne, fiumi vengono devastati da bombe, fucili e cannoni.

Alterata artificialmente: le trincee, scavate nella terra, rappresentano un ambiente disumano, sporco, freddo e fangoso.

Perdita dell’armonia naturale: il legame romantico tra uomo e natura si spezza; la guerra trasforma il paesaggio in un inferno terreno.

LE TRINCEE

Sono simbolo della guerra di posizione, dove i soldati vivevano in condizioni terribili.

Uomini ridotti a esistenze animalesche, costretti a sopravvivere in fango, pioggia, freddo e terrore costante.

La natura non è più madre, ma nemica o indifferente.

ECONOMIA: VALORE DI TRASFORMAZIONE E COSTO

Il valore di trasformazione

è il valore che una risorsa naturale (es. legno, minerali, acqua) assume dopo essere stata lavorata o trasformata dall’uomo.

Esempio: un albero ha un valore naturale → ma se viene tagliato e lavorato diventa legno per mobili = valore aumentato.

Il valore di costo

è il costo in termini economici, ambientali e sociali per ottenere quella trasformazione.

Include: manodopera, energia, inquinamento, consumo di risorse non rinnovabili, ecc.

🌱 Natura come risorsa economica

La natura viene vista come un “magazzino di risorse”: tutto ciò che può essere usato per produrre beni ha un valore economico.

In un’economia industriale o capitalista, la natura perde il suo valore simbolico, estetico o spirituale (come in D’Annunzio) e diventa merce.

Il rischio? Sfruttamento eccessivo, perdita di biodiversità, cambiamenti climatici, deforestazione, ecc.

⚙️ Ciclo produttivo e sostenibilità

Ogni prodotto ha un ciclo di vita: estrazione → trasformazione → distribuzione → consumo → smaltimento.

Oggi si parla di economia circolare, per ridurre sprechi e valutare il costo ambientale lungo tutto il ciclo produttivo.

Sempre più aziende valutano il "costo invisibile": l’impatto ecologico della trasformazione delle risorse.

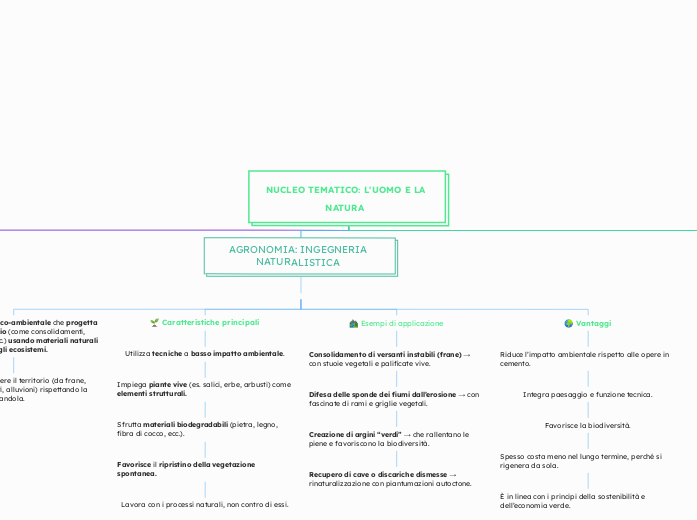

AGRONOMIA: INGEGNERIA NATURALISTICA

È una disciplina tecnico-ambientale che progetta interventi sul territorio (come consolidamenti, difese dai dissesti, ecc.) usando materiali naturali e soluzioni ispirate agli ecosistemi.

✅ Obiettivo: proteggere il territorio (da frane, erosione, smottamenti, alluvioni) rispettando la natura e anzi valorizzandola.

🌱 Caratteristiche principali

Utilizza tecniche a basso impatto ambientale.

Impiega piante vive (es. salici, erbe, arbusti) come elementi strutturali.

Sfrutta materiali biodegradabili (pietra, legno, fibra di cocco, ecc.).

Favorisce il ripristino della vegetazione spontanea.

Lavora con i processi naturali, non contro di essi.

🏞️ Esempi di applicazione

Consolidamento di versanti instabili (frane) → con stuoie vegetali e palificate vive.

Difesa delle sponde dei fiumi dall’erosione → con fascinate di rami e griglie vegetali.

Creazione di argini “verdi” → che rallentano le piene e favoriscono la biodiversità.

Recupero di cave o discariche dismesse → rinaturalizzazione con piantumazioni autoctone.

🌍 Vantaggi

Riduce l’impatto ambientale rispetto alle opere in cemento.

Integra paesaggio e funzione tecnica.

Favorisce la biodiversità.

Spesso costa meno nel lungo termine, perché si rigenera da sola.

È in linea con i principi della sostenibilità e dell’economia verde.

TECNOLOGIE ALIMENTARI: IL FRUTTETO

Un frutteto è una coltivazione specializzata di piante da frutto, gestita in modo pianificato per ottenere una produzione efficiente, redditizia e sostenibile.

LA SOSTENIBILITA' NEL FRUTTETO

Riduce l’impatto ambientale (meno inquinamento e consumo d’acqua).

Tutela la salute del suolo e della biodiversità.

Migliora la qualità del prodotto finale (frutti più sani, spesso più saporiti).

Risponde alle richieste dei consumatori attenti all’origine e alla sicurezza alimentare.

🗺️ Pianificazione agricola del frutteto

Per ottenere un frutteto produttivo e duraturo, bisogna valutare attentamente:

Scelta del terreno: esposizione al sole, drenaggio, tipo di suolo.

Clima: fondamentale per decidere le specie e varietà da piantare (es. mele, pere, albicocche, ecc.).

Distanza tra le piante: per garantire luce, spazio e aerazione.

Irrigazione: spesso si usano sistemi a goccia, per risparmiare acqua.

Rotazione e consociazione: per non impoverire il suolo e prevenire malattie.

🌱 Tecniche per la produzione sostenibile

✅ Agricoltura biologica

Niente pesticidi chimici.

Uso di fertilizzanti naturali (letame, compost).

Controllo dei parassiti con insetti utili (lotta biologica).

✅ Pacciamatura naturale

Ricoprire il suolo con paglia o corteccia per trattenere l’umidità e impedire la crescita di erbacce.

✅ Tecniche di potatura e innesto

Favoriscono la salute delle piante e la produttività.

Permettono di adattare le varietà alle condizioni locali.

✅ Agricoltura di precisione

Uso di sensori e droni per monitorare umidità, crescita, presenza di malattie.

Riduce gli sprechi e ottimizza l’uso di acqua e fertilizzanti.

VALORIZZAZIONE AZIENDA AGRARIA: GESTIONE DEI REFLUI

LA GESTIONE DEI REFLUI

I reflui agricoli, derivanti da attività zootecniche e processi di trasformazione, possono rappresentare una fonte di inquinamento se non gestiti correttamente. Tuttavia, attraverso trattamenti adeguati, è possibile:

Ridurre l'inquinamento delle acque: evitando il rilascio diretto di sostanze nocive nei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Diminuzione delle emissioni di gas serra: una gestione efficiente dei reflui può contribuire a limitare le emissioni di metano e protossido di azoto, gas serra prodotti dalla decomposizione anaerobica della materia organica.

Migliorare la qualità del suolo: utilizzando i reflui trattati come fertilizzanti organici, si arricchisce il terreno di nutrienti essenziali, migliorandone la struttura e la fertilità.

Economia Circolare e Riutilizzo dei Reflui

Nell'ottica dell'economia circolare, i reflui agricoli possono essere trasformati da rifiuti a risorse preziose:

Produzione di biogas: attraverso la digestione anaerobica, i reflui possono essere convertiti in biogas, una fonte di energia rinnovabile utilizzabile per la produzione di elettricità e calore.

Riutilizzo delle acque reflue: le acque trattate possono essere impiegate per l'irrigazione, contribuendo a conservare le risorse idriche e garantendo l'approvvigionamento durante periodi di siccità.

Recupero di nutrienti: processi come la digestione anaerobica permettono di estrarre nutrienti dai reflui, che possono essere riutilizzati come fertilizzanti, riducendo la dipendenza da prodotti chimici sintetici.

Esempi Pratici

Utilizzo delle acque reflue per l'irrigazione: in periodi di scarsità idrica, le acque reflue trattate rappresentano una risorsa preziosa per l'irrigazione, contribuendo anche ad aumentare la sostanza organica del terreno.

Valorizzazione dei fanghi di depurazione: i fanghi, ricchi di sostanza organica e nutrienti, possono essere utilizzati direttamente in ambito agricolo, riducendo la necessità di fertilizzanti chimici.

Produzione di bioplastiche: la valorizzazione degli scarti e delle biomasse agroalimentari ha portato allo sviluppo di bioplastiche, esempi concreti di innovazione circolare nel settore agricolo.

Implementando queste pratiche, le aziende agricole non solo contribuiscono alla protezione dell'ambiente, ma possono anche ottenere vantaggi economici, riducendo i costi di produzione e creando nuove opportunità di reddito attraverso la valorizzazione dei sottoprodotti.