La Biochimica

La biochimica studia le molecole organiche che sono presenti negli organismi viventi e le reazioni metaboliche che in essi avvengono.

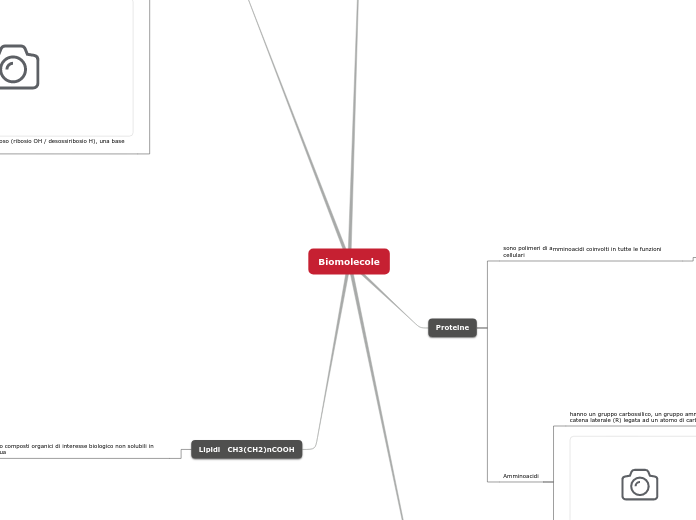

Le principali biomolecole sono i glucidi, i lipidi, i protidi e gli acidi nucleici.

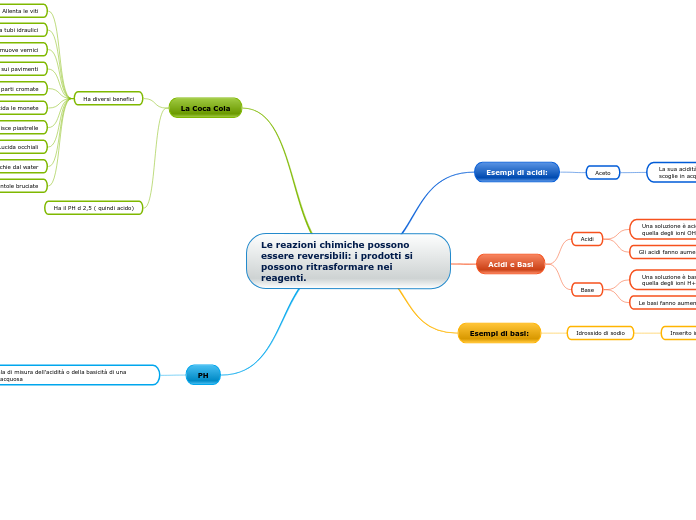

Alcune molecole, le macromolecole, sono dei polimeri costituiti dalla ripetizione di piccole unità, i monomeri, uniti da legami covalenti. I polimeri si formano mediante reazioni di condensazione, eliminando una molecola di acqua e si degradano con l'idrolisi, cioè con l'introduzione di acqua.

GLI ACIDI NUCLEICI

L'acido desossiribonucleico (DNA) e ribonucleico (RNA) sono molecole di grandi dimensioni, polimeri dei nucleotidi. Sono chiamati acidi nucleici perché sono stati trovati per la prima volta nel nucleo delle cellule.

Un nucleotide è costituito da tre parti:

uno zucchero pentoso, β-D-(+)2-desossiribosio nel DNA e β-D-(+)ribosio nell'RNA;

un gruppo fosfato (-PO43-), derivante dall'acido tetraossofosforico, legato allo zucchero in posizione 5';

una base azotata, composto ad anello contenente azoto, che si lega allo zucchero in posizione 1'

Le basi azotate sono di due tipi:

pirimidine, formate da un solo anello esagonale;

purine, formate da due anelli condensati.

RNA

L'RNA si forma nel nucleo e poi migra verso il citoplasma, trasportando una copia dell'informazione dei geni, che saranno successivamente tradotti in polipeptidi.

Il DNA

Il DNA, contenuto prevalentemente nel nucleo cellulare, è uno dei componenti dei cromosomi, insieme a particolari proteine. I geni, in cui è suddiviso il DNA, sono i depositari dell'informazione genetica, data dalla sequenza delle basi azotate, interpretate secondo il codice genetico.

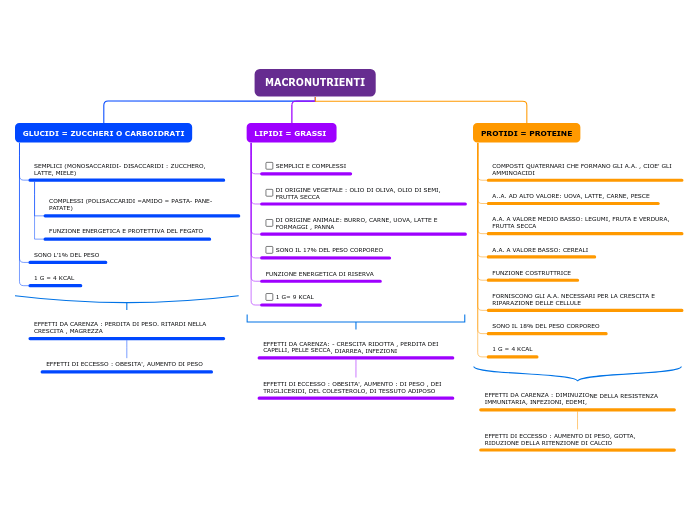

LE PROTEINE

Le proteine, o protidi, sono biomolecole quaternarie perché contengono C, H, O, e N; alcune contengono anche S e P o altri elementi.

Le proteine hanno numerosi funzioni:

energetica, in quanto forniscono circa 4 kcal/g;

strutturale, dando sostegno meccanico;

di trasporto verso l'interno e l'esterno della cellula;

di regolazione delle attività cellulari;

di deposito di riserva, quale fonte di nutrimento per l'embrione e i semi;

di difesa da corpi estranei e da agenti patogeni;

di comunicazione, quando funzionano da messaggeri chimici;

contrattile, poiché permettono il movimento;

enzimatiche, come acceleratori di reazioni;

recettoriali, cioè di ricezione e risposta agli stimoli.

Le proteine sono costituite da migliaia di monomeri che, diversamente dai glucidi, sono differenti tra loro. I monomeri sono gli amminoacidi (o aminoacidi).

Gli amminoacidi

Gli amminoacidi naturali sono circa 20, ciascuno dei quali presenta una parte uguale per tutti e un gruppo che li differenzia. Sono classificati in base alle caratteristiche: acidi, basici, idrofili, idrofobi.

Un amminoacido possiede un carbonio a (asimmetrico), tranne la glicina, al quale sono uniti quattro gruppi diversi: un gruppo carbossilico (-COOH), un gruppo amminico (-NH2) un atomo di idrogeno (H) e un residuo amminoacidico (R) diverso per ogni amminoacido.

Alcuni amminoacidi non sono sintetizzati dagli animali ma solo dalle piante, perciò devono essere introdotti con la dieta. Gli amminoacidi essenziali sono: fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano e valina. Nei neonati sono essenziali anche l'arginina e l'istidina. Sono particolarmente abbondanti nei tessuti animali, le cosiddette proteine nobili. Mentre quelle vegetali sono dette incomplete perché sono povere di alcuni amminoacidi.

I LIPIDI

I lipidi sono molecole ternarie chimicamente eterogenee, contenenti C, H e O. Non formano polimeri come i glucidi, ma si aggregano per costituire delle membrane.

Le molecole lipidiche sono untuose al tatto, idrofobe e hanno una funzione:

- Riserva energetica

- Strutturale, in quanto componenti delle membrane cellulari;

- Isolamento termico e meccanico;

- Impermeabilizzazione, ricoprendo le penne degli uccelli, i peli e la cute dei mammiferi e le pagine delle foglie;

- Metabolica.

Lipidi insaponificabili, o lipidi semplici

un gruppo eterogeneo di molecole costituiti da anelli multipli; vi appartengono gli steroidi, i terpeni e le prostaglandine.

Le prostaglandine sono biomolecole con numerose attività fisiologiche importanti di tipo ormonale e regolatore.

(importanti nell'uomo perché regolano la vasodilatazione e vasocostrizione, mantengono la funzione renale e tanto altro...)

PROSTAGLANDINE

TERPENI

I terpeni, di origine vegetale, sono molecole che conferiscono le fragranze delle piante. Dal punto di vista chimico sono dimeri o polimeri del 2-metil-1,3-butadiene (isoprene).

Le miscele costituiscono gli oli essenziali, usati in profumeria ed erboristeria. Alcuni terpeni superiori sono i carotenoidi, tra cui abbiamo il ß-carotene, precursore della vitamina A.

Tra i più importanti terpeni abbiamo le vitamine liposolubili A, E e K.

STEROIDI

Gli steroidi sono molecole con struttura ad anello, di cui il più importante rappresentante è il colesterolo.

Esso è un componente delle membrane cellulari ed è precursore degli ormoni steroidei, come il testosterone, gli estrogeni e il progesterone, della vitamina D e dei sali biliari.

Lipidi saponificabili o lipidi complessi

Composti da acidi grassi e glicerolo; ad essi appartengono i trigliceridi, i fosfolipidi e le cere.

CERE

Le cere sono esteri di un solo acido grasso con alcoli o steroli, con un numero di atomi di carbonio tra 10 e 30.

Quelle di origine vegetale, come la cutina, ricoprono la pagina delle foglie e la buccia dei frutti, rendendoli impermeabili.

Anche la cera d'api, la lanolina (il grasso della lana) e altre cere che impermeabilizzano le penne degli uccelli e i peli dei mammiferi.

FOSFOLIPIDI

I fosfolipidi sono importanti molecole di consistenza cerosa, costituiti dal glicerolo al quale sono uniti due acidi grassi e un gruppo fosfato, a sua volta legato a un gruppo azotato o alla colina.

I più importanti fosfolipidi sono le cefaline, del tessuto cerebrale e le lecitine, presenti nel tuorlo d'uovo e nei semi, soprattutto di soia.

TRIGLICERIDI

I trigliceridi (triacilgliceroli) sono biomolecole derivanti dall'esterificazione di una molecola di glicerolo, un alcol a tre ossidrili, con tre acidi grassi e liberazione di tre molecole di acqua.

Un acido grasso è formato da una lunga catena di atomi di carbonio (in numero pari da 4 a 24) con un gruppo carbossilico. Hanno, quindi, una parte polare, quella del carbossile e una apolare, della catena di carboni.

Gli acidi grassi possono essere saturi se i carboni sono uniti solo da legami semplici, o insaturi se contengono uno o più legami doppi.

I trigliceridi possono essere saponificati mediante idrolisi a caldo. (l sapone è disperso nell'acqua in forma di micelle).

I grassi animali, come il burro e il lardo, sono solidi a temperatura ambiente perché gli acidi grassi saturi hanno una struttura rigida e le molecole si affiancano in modo ottimale.

I grassi vegetali o oli, come l'olio di oliva e di semi, hanno acidi grassi insaturi e la molecola è più flessibile e quindi sono liquidi a temperatura ambiente. La margarina, pur essendo di origine vegetale, è solida perché ha subito un processo di idrogenazione con catalizzatori metallici (Ni) che ha saturato gli acidi grassi.

I GLUCIDI

I glucidi, chiamati anche carboidrati, saccaridi o zuccheri, sono biomolecole ternarie, composte da C, O e H.

I glucidi hanno una funzione energetica, immediata per quanto riguarda gli zuccheri semplici, di riserva per quelli complessi, ma hanno anche funzione strutturale.

Si classificano in:

- monosaccaridi, zuccheri semplici costituiti da una singola unità;

- disaccaridi e oligosaccaridi, formati da 2 a 10 (12) unità;

- polisaccaridi, macromolecole di miglia di monomeri.

polisaccaridi

I polisaccaridi sono macromolecole insolubili in acqua, contenenti una grande quantità di monomeri ripetuti.

L'amido contiene miglia di molecole di a-D-glucosio e si presenta sotto forma di amilosio, a catena singola avvolta a spirale, e amilopectina, con delle ramificazioni. Il legame tra i monomeri è a(1→4), ma nelle ramificazioni dell'amilopectina è a(1→6). Rappresenta la riserva energetica delle piante che lo immagazzinano nei semi e nei tuberi.

Il glicogeno rappresenta la riserva energetica negli animali. La struttura è simile all'amilopectina, ma con ramificazioni più brevi e in numero di maggiore. Forma dei granuli che si accumulano nei muscoli e nel fegato.

La cellulosa è costituita sempre dall'unione di migliaia di molecole di glucosio ma in forma ß; il legame è ß(1→4). Gli animali non hanno gli enzimi per scindere questo legame, perciò la cellulosa passa inalterata lungo l'apparato digerente. Gli erbivori, per ricavare il glucosio, sfruttano la simbiosi con i batteri.

La cellulosa ha una funzione strutturale e va a formare la parete delle cellule vegetali.

La chitina, materiale resistente, elastico e flessibile, ha anch'essa una funzione strutturale perché forma l'esoscheletro degli Aracnidi, Insetti e Crostacei e anche la parete di Alghe e Funghi. Essa deriva dalla cellulosa, con la sostituzione di un ossidrile in C-2 con un gruppo azotato (N-acetil-glucosamina).

macromolecole di miglia di monomeri

disaccaridi e oligosaccaridi

I disaccaridi si formano con la condensazione di due monosaccaridi, mediante un legame glucosidico (o glicosidico), con la liberazione di una molecola di acqua.

Il più comune disaccaride è il saccarosio, lo zucchero da cucina, ricavato dalla barbabietola o dalla canna da zucchero. È formato da una molecola di a-D-glucosio e una di ß-D-fruttosio, con legame a (1→2).

Abbiamo poi il lattosio che deriva dalla condensazione di una molecola di ß-D-glucosio (gli anomeri a e ß sono presenti nel latte nel rapporto 2:3) e una di ß-D-galattosio con legame ß(1→4) e lo troviamo esclusivamente nel latte dei mammiferi.

Anche il cellobiosio, costituente della cellulosa, è formato da due molecole di glucosio, ma in forma ß; il legame glucosidico è di tipo ß(1→4).

formati da 2 a 10 (12) unità

monosaccaridi

I monosaccaridi sono formati da brevi catene non ramificate di carbonio, con formula grezza:

dove n varia da 3 a 7. I più diffusi hanno 5 o 6 atomi di carbonio.

I monosaccaridi vengono distinti in aldosi e chetosi, dove i prefissi aldo- e cheto- identificano il particolare gruppo carbonilico (aldeidico o chetonico), mentre la desinenza -oso (oppure -osio) sta a indicare l’appartenenza alla famiglia degli zuccheri. A seconda del numero di atomi di carbonio, si distinguono in treosi (3 atomi), tetrosi (4 atomi), pentosi (5 atomi), esosi (6 atomi), e eptosi (7 atomi).

I monosaccaridi più comuni sono:

Il Glucosio: (D-glucopiranoso) costituito da 6 atomi di C, con formula grezza C6H12O6. lo zucchero che fornisce la principale fonte di energia per il nostro corpo.

Il fruttosio: (D-fruttofuranoso), chiamato anche levulosio perché ruota la luce polarizzata verso sinistra. Il più abbondante è il ß-D-(-)fruttosio e lo troviamo nella frutta matura e nel miele.

Il Galattosio: raro in forma libera, è presente nel latte, essendo costituente del lattosio. Si differenza dal glucosio per la posizione dell'ossidrile in C-4.

zuccheri semplici costituiti da una singola unità