Principes premiers

Bonheur

Utilité

Plaisir

Histoire de la publication des ouvrages de John Stuart Mill

Essais sur la religion

Three essays on religion (1873) [posthume]

Autobiographie

Mes mémoires - Histoire de ma vie et de mes idées (trad. E Cazelles) [Félix Alcan, 1894] {Gallica}

De l'assujettissement des femmes

The Subjection of Women (1869)

Auguste Comte et le positivisme

Sur l'université. Le discours de St Andrews

L'utilitarisme (1861)

5. De la connexion entre justice et utilité

Le sentiment de justice est-il détaché de celui d'utilité ?

« Notre présent objet est de déterminer si la réalité à laquelle le sentiment de justice correspond est l’une de celles qui demandent une révélation si spéciale ; » (U, p. 57).

« Si, dans toutes les choses que les hommes ont coutume d’appeler justes ou injustes, un attribut commun ou une col-lection d’attributs communs est toujours présent, nous pourrons juger si cet attribut ou cette collection produit envers cette chose, en vertu des lois générales de notre constitution, un sentiment de cette intensité et de ce caractère particuliers ou si ce sentiment est inexplicable et doit être considéré comme quelque chose dont la nature nous a spécialement pourvus. » (U, p. 58).

Ce qu'on considère être injuste :

1. « on considère le plus souvent comme injuste de priver quelqu’un de sa liberté personnelle, de sa propriété ou de quel-que autre chose qui lui appartient légalement. » (U, p. 58).

2. « Quoi qu’il en soit, quand nous jugeons qu’une loi est injuste, il semble bien que nous la considérions de la même façon que quand nous jugeons qu’une infraction à la loi est injuste, à savoir qu’elle viole le droit de quelqu’un, droit qui, dans ce cas, ne peut être un droit légal et qui reçoit une appellation différente et est appelé un droit moral. » (U, p. 59).

« Certains soutiennent qu’un simple citoyen ne doit pas désobéir à une loi, même si elle est mauvaise et que son opposition à la loi, si jamais elle se manifeste, doit seulement se manifester dans l’effort de faire changer cette loi par l’autorité compétente. » (U, p. 59).

« D’autres personnes encore soutiennent l’opinion directement contraire, qu’on peut désobéir sans reproches à une loi jugée mauvaise, même si elle n’est pas jugée injuste mais seulement inexpédiente alors que d’autres limitent la li-berté de désobéir au cas des lois injustes. » (U, p. 59).

3. « on considère universellement comme juste qu’une personne obtienne (en bien ou en mal) ce qu’elle mérite et comme injuste qu’elle obtienne un bien ou subisse un mal qu’elle ne mérite pas. » (U, p. 59).

4. De quelle sorte de preuve est susceptible le principe d’utilité.

Preuve qu'un objet est utile : le fait qu'il soit désiré

« (...) la seule évidence qu’il soit possible de produire pour prouver qu’une chose est désirable est que quelqu’un la désire dans les faits. » (p. 48)

« Pourquoi le bonheur général est-il désirable ? On ne peut donner comme raison que le fait que chaque personne, dans la mesure où elle croit pouvoir atteindre son propre bonheur, le désire. » (U, p. 48).

« Le bonheur a établi son droit à être l’une des fins de la conduite et, par conséquent, l’un des critères de la moralité. » (U, p. 48).

« Le désir de vertu n’est pas aussi universel mais il est un fait aussi authentique que le désir de bonheur. » (U, p. 48).

« [la doctrine utilitariste] soutient non seulement que la vertu est à désirer mais aussi qu’elle doit l’être pour elle-même, de façon désintéressée. » (U, p. 49).

« Pour mieux expliquer cela, nous pouvons rappeler que la vertu n’est pas la seule chose qui soit originellement un moyen et qui serait et demeurerait indifférente si elle n’était pas un moyen pour quelque chose d’autre mais qui, par association avec ce dont elle est un moyen, en vient à être désirée pour elle-même et avec la plus grande intensité. Que dirons-nous par exemple de l’amour de l’argent ? A l’origine, il n’y a rien de plus désirable dans l’argent que dans un tas de cailloux brillants. » (U, pp. 49-50).

« Il résulte des précédentes considérations qu’on ne désire en réalité que le bonheur. Toute chose désirée autrement que comme moyen pour atteindre une certaine fin au-delà de cette chose, et finalement le bonheur, est désirée comme une partie même du bonheur et elle n’est pas désirée pour elle-même tant qu’elle n’est pas devenue cette partie. » (U, p. 51).

« Ceux qui désirent la vertu pour elle-même la désirent soit parce que la conscience d’être vertueux est un plaisir, soit parce que la conscience de ne le pas l’être est une souffrance, soit pour les deux raisons en même temps (...) »

3. De la sanction ultime du principe d’utilité

Sanctions intérieures

« La sanction intérieure du devoir, quel que puisse être notre critère du devoir, est une et toujours la même, un sentiment dans notre propre esprit, une douleur plus ou moins intense qui accompagne la violation du devoir, qui naît dans les natures d’une culture morale convenable qui, dans les cas les plus sérieux, reculent devant cette violation comme devant une impossibilité. » (U, p 39).

« sa force d’obligation consiste dans un sentiment massif dans lequel il faut faire une brèche pour faire ce qui viole notre critère du bien, sentiment que, si nous violons néanmoins le critère, nous devrons affronter ensuite sous la forme du remords. » (U, p. 40).

« La sanction ultime de toute morale (les motifs extérieurs mis à part) étant donc un sentiment subjectif dans notre propre esprit, je ne vois rien qui puisse embarrasser ceux dont le critère est l’utilité quand on leur pose la question : quelle est la sanction de ce critère particulier ? Nous pouvons répondre que c’est la même que celle de tous les autres critères moraux, la conscience morale des hommes. » (U, p. 40).

Sanctions extérieures

« Il n’est pas nécessaire de parler longtemps des sanctions extérieures. Elles sont l’espoir de plaire ou la crainte de déplaire à nos semblables et au Souverain de l’univers, avec tout ce que nous pouvons avoir de sympathie ou d’affection pour eux ou d’amour et de crainte envers Lui, ce qui nous incline à faire selon sa volonté indépendamment des préoccupations égoïstes des conséquences. » (U, p. 38)

« Donc, toute la force des récompenses et des punitions extérieures, qu’elles soient physi-ques ou morales, qu’elles proviennent de Dieu ou de nos semblables, avec tout ce que les capacités de la nature humaine admettent de dévotion ou de dévouement à l’égard de Dieu et de nos semblables, tout cela sert à renforcer la morale utilitariste dans la mesure où on la re-connaît, et cela d’autant plus puissamment que le système éducatif et la culture générale tendent à ce but. » (p. 39)

2. Ce qu’est l’utilitarisme.

« le principe du plus grand bonheur »

« La croyance qui accepte comme fondement de la morale l’utilité ou le principe du plus grand bonheur soutient que les actions bonnes le sont en proportion de leur tendance à favoriser le bonheur et que les mauvaises le sont en tant qu’elles tendent à produire le contraire du bonheur. Par bonheur, il faut entendre le plaisir et l’absence de souffrance et par malheur il faut entendre la souffrance et l’absence de plaisir. » (U, p. 13)

« Mais ces explications supplémentaires n’affectent pas la conception de la vie sur laquelle cette théorie morale se fonde, à savoir que le fait d’éprouver du plaisir et d’être affranchi de la souffrance est la seule chose désirable comme fin, et que toutes les choses désirables (qui sont aussi nombreuses dans l’utilitarisme que dans tout autre système) le sont soit par le plai-sir qui leur est inhérent, soit comme moyens pour favoriser le plaisir et empêcher la souffrance. » (U, p. 14)

« les auteurs utilitaristes, en général, ont considéré que les plaisirs mentaux sont supérieurs aux plaisirs corporels surtout parce que les premiers sont plus constants, plus sûrs et moins coûteux que les seconds, » (U, p. 15)

« Alors que, quand on estime toutes les autres choses, on considère aussi bien la qualité que la quantité, il serait absurde de supposer que l’estimation des plaisirs repose sur la seule quantité. » (U, p. 15)

« Soit deux plaisirs. Si tous ceux ou presque tous ceux qui ont expérimenté les deux ont une nette préférence pour l’un, indépendamment du sentiment d’une obligation morale, c’est qu’il est plus désirable que l’autre. » (U, p. 15)

« C’est un fait indiscutable que ceux qui connaissent également deux manières de vivre et qui sont également capables de les apprécier et d’en jouir donnent une préférence marquée pour celle qui emploie leurs facultés supérieures. » (U, p. 16)

« Un être qui a des capacités supérieures exige plus qu’un être d’un type inférieur pour être heureux, il est probable-ment capable de souffrir de façon plus aiguë et il est certainement vulnérable sur plus de points. Mais, en dépit de ce handicap, jamais il ne saurait réellement souhaiter tomber dans ce qu’il sent être un degré plus bas d’existence. Nous pouvons bien donner à cette réticence l’explication que nous voulons. » (U, p. 16)

« Il vaut mieux être un homme insatisfait qu’un porc satisfait, il vaut mieux être Socrate insatisfait qu’un imbécile satisfait. » (U, p. 17)

« Selon le principe du plus grand bonheur ci-dessus expliqué, la fin ultime par rapport à laquelle et en vue de laquelle toutes les autres choses sont désirables (que nous considérions notre propre bien ou celui d’autrui) est une existence exempte, autant que possible, de souf-frances et aussi riche que possible en jouissances, aussi bien du point de vue de la quantité que du point de vue de la qualité. » (U, p. 19)

La philosophie de Hamilton

An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy (1865)

(...) and of the Principal Philosophical Questions Discussed in his Writings

Considérations sur le gouvernement représentatif

Essai sur le "moralité constitutionnelle".

Condiserations on Representative Government (1861)

Quelques mots sur la non-intervention (1859)

A Few Words on Non-Intervention

Quelques mots sur la non-intervention est un court essai du philosophe, homme politique et économiste anglais John Stuart Mill. Il est paru dans Fraser's Magazine en 1859 dans le contexte de la construction du canal de Suez et de la guerre de Crimée

L'essai répond à la question circonstances qui autorisent un État à s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre État

Texte traduit par des contributeurs de wikisource : https://fr.wikisource.org/wiki/Quelques_mots_sur_la_non-intervention

« Entrer en guerre pour une idée, si la guerre est une guerre d’agression et non une guerre défensive, est tout aussi criminel qu’entrer en guerre pour un territoire ou des revenus ; car il est aussi peu justifiable d’imposer nos idées à d’autres que de les contraindre à se soumettre à notre volonté dans tout autre domaine. Mais il y a assurément des cas où il est permis d’entrer en guerre, sans avoir nous-mêmes été attaqués, ou menacés d’une attaque ; et il est très important que les nations se décident à l’avance quant à savoir quels sont ces cas. »

De la liberté / On Liberty (1859)

On Liberty (1859)

Sous-titre : « Being an Attempt to introduce the experimental Method of Reasoning into Moral Subjects »

Principe du tort (Harm principle)

Contradictions avec L'utilitarisme ?

Chap. 5. Applications

Chap. 4. Des limites de l'autorité de la société sur l'individu

Chap. 3. De l'individualité comme l'un des éléments du bien-être

Chap. 2. De la liberté de pensée et de discussion

Essais d'économie politique

Principles of Political Economy (1848)

Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy (1844)

Système de logique déductive et inductive

A System of Logic (1843)

Imaginaire

Introduit la liberté du sens

Constitutif de la culture

Milieu où le soi s'élabore

Degré de bonheur

On ne peut tout calculer mais on devrait essayer

Le sacrifice de soi n'est pas bon en soi

Conditions de satisfaction

Égalité de valeur des différents bonheur

Un degré de bonheur est aussi important qu'il soit celui d'un individu ou d'un autre.

Relations changeantes

C'est à dire que les objets comparés peuvent être les mêmes et l'idée de la relation va changer.

La ressemblance ne sera pas la même selon qu'on considère les objets sous tel ou tel jour.

La distance ne sera pas la même d'une fois à l'autre.

Cela suppose donc que pour les autres cas, il y a quelque chose d'abstrait que les circonstances ne peuvent modifier.

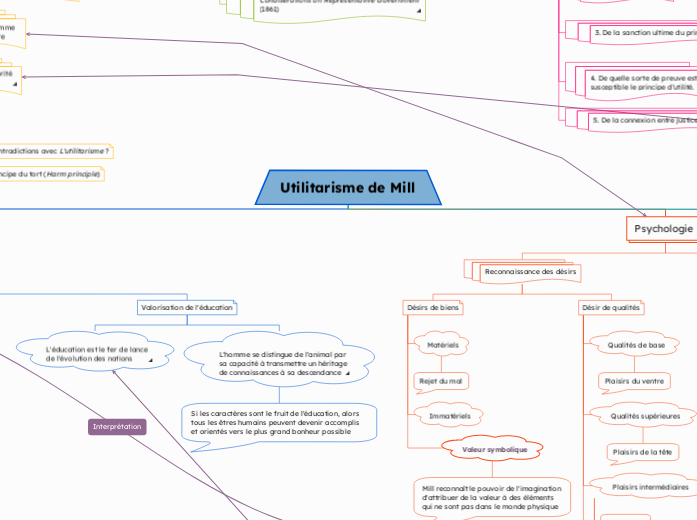

Utilitarisme de Mill

Quelques conseils pour utiliser ce modèle

Économie politique

La prise en compte des différences

Le renforcement du principe par l'opinion

L'utilité comme fin reconnue

le projet d'un progrès indéfini

Il valorise l'idéal de progrès et intègre cette valeur à sa vision du bonheur.

La préparation des citoyens pour le monde compte

L'être humain est guidé par des dispositions acquises.

Again, the upshot is that education matters. Humans are guided by acquired dispositions. This makes moral degeneration, but also moral progress possible.

Schefczyk, M. (s.d.). John Stuart Mill: Ethics. Internet Encyclopedia of Philosophy. https://iep.utm.edu/mill-eth/#H5

Éthique et droit

La morale comme système de règles sociales

Le bonheur

Le bonheur optimal est la fin

La justice et la jouissance sont les ingrédients

Le principe du tort est la clé

La minimisation des torts causés à autrui devrait guider toutes les décisions morales et juridiques.

Le droit se ramène en dernière instance à l'éthique, tout comme les décisions politiques devraient être guidées par les principes utilitaristes.

Avant d'exclure une personne pour un comportement qu'elle peut tendre à manifester, il faut évaluer les impacts que cela a pu avoir sur d'autres personnes.

On ne devrait jamais interdire à une personne d'adopter un comportement qui lui apporte une satisfaction sans considérer si des torts réels en découlent pour d'autres personnes.

Harm principle

La justice

L'égalité entre les individus est présumée

Mill s'inspire de Bentham à cet égard.

« every human has an equal claim “to all the means of happiness” »

Schefczyk, M. (s.d.). John Stuart Mill: Ethics. Internet Encyclopedia of Philosophy. https://iep.utm.edu/mill-eth/#H11

Les règles sont des principes secondaires

Les règles de droit sont utiles

Facteur de bonheur

La liberté

La liberté d'orienter la formation de son caractère est la clé de la moralité éclairée

« (2) The ability to influence the formation of one’s own character, for Mill, is the substance of the doctrine of free will: “(…) that what is really inspiring and ennobling in the doctrine of freewill, is the conviction that we have real power over the formation of our own character; that our will, by influencing some of our circumstances, can modify our future habits or capabilities of willing. All this was entirely consistent with the doctrine of circumstances, or rather, was that doctrine itself, properly understood.” (CW 1, 177). »

Schefczyk, M. (s.d.). John Stuart Mill: Ethics. Internet Encyclopedia of Philosophy. https://iep.utm.edu/mill-eth/#H11

CW : Collected Works, 1, Autobiographie.

Source : The Collected Works of John Stuart Mill, Volume I - Autobiography and Literary Essays, ed. John M. Robson and Jack Stillinger, introduction by Lord Robbins (Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul, 1981).

https://oll.libertyfund.org/titles/mill-the-collected-works-of-john-stuart-mill-volume-i-autobiography-and-literary-essays

La liberté humaine n'est pas absolue : les lois naturelles s'appliquent à l'être humain (immergé dans la nature)

Les obstacles à la liberté doivent être réduits et réévalués

Sert le bien commun

Doit être défendue

Psychologie

Prise en compte de l'intérêt

Intérêt collectif

Colère

Aide internationale

Libéralité

Influence

Rayonnement

Puissance

Et mon contraire : humilité

Prospérité

et mon contraire : haine

intérêt individuel

Satisfaction

Rôle

Jouissance

Agréments

Accomplissement

Réputation

Succès

Carrière

Reconnaissance des désirs

Désir de qualités

Être heureux

Plaisirs intermédiaires

Joie

Générosité

Qualités supérieures

Plaisirs de la tête

Qualités de base

Plaisirs du ventre

Désirs de biens

Valeur symbolique

Mill reconnaît le pouvoir de l'imagination d'attribuer de la valeur à des éléments qui ne sont pas dans le monde physique

Immatériels

Matériels

Rejet du mal

Épistémologie

On la qualifie parfois de «naturalisme» (1)

(1) voir par exemple ici : https://plato.stanford.edu/entries/mill/

Le «naturalisme» de Mill est à ne pas confondre avec le mouvement littéraire porté par Émile Zola en France au XIXe siècle.

Élaboration de savoirs

Fonctionnement de la connaissance

Valorisation de l'éducation

L'homme se distingue de l'animal par sa capacité à transmettre un héritage de connaissances à sa descendance

Si les caractères sont le fruit de l'éducation, alors tous les êtres humains peuvent devenir accomplis et orientés vers le plus grand bonheur possible

L'éducation est le fer de lance de l'évolution des nations

Importance du contexte

Mill accorde une grande importance à l'influence du milieu environnant sur nos comportements

Cela éclaire les motivations que peut avoir un chercheur à adopter une approche utilitariste

Il appelle l'étude de cette relation entre les conduites individuelle et l'environnement, l'éthologie

« The systematic science treating the topic of how upbringing and environment affect the formation of individuals, Mill terms “ethology” (System, VIII: 861). »

Source : Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2016). John Stuart Mill. 3. 5 « The Mind in the World: Psychology, Ethology, and Freedom ». https://plato.stanford.edu/entries/mill/#MindWorlPsycEthoFree

Chaque élément tire son sens de sa mise en relation avec un autre élément

Compréhension des relations

entre les phénomènes

Passion pour la synthèse

Attention à l'entourage

Considération des liens

Principes empiriques

Les lois naturelles s'appliquent à l'être humain (naturalisme)

Méthode naturelle

Ayant été familiarisé en France avec ce qu'il appelle la méthode naturelle, il s'est senti pousser des ailes concernant les potentialité d'extension du champ des connaissances humaines en se basant sur celle-ci et il envisagea immédiatement les retombées possibles pour la pratique.

« I felt taken up to an eminence from which I could survey a vast mental domain and see stretching out in the distance, intellectual results beyond all computation. As I proceeded farther, to this intellectual clearness there seemed to be added the most inspiring prospects of practical improvement in human affairs. »

Source : The Collected Works of John Stuart Mill, Volume I - Autobiography and Literary Essays, ed. John M. Robson and Jack Stillinger, introduction by Lord Robbins (Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul, 1981).

https://oll.libertyfund.org/titles/mill-the-collected-works-of-john-stuart-mill-volume-i-autobiography-and-literary-essays

Règles pour formuler des inférences

Mill présente sa réflexion sur l'utilisation appropriée des inférences.

Il s'agit, pour tenir compte du fait que dans les contextes concrets de l'expérience faite en situation naturelle, les causes sont parfois composées (intégrées à un contexte où d'autres causes agissent et produisent certains effets soit en se combinant aux premières ou indépendamment), de définir différentes méthodes à employer selon les cas de figure.

Quatre méthodes de la recherche expérimentale

Voir Système de logique, Livre III, ch. 8.

Premiere partie du Livre III, ch. 1-11 (Classiques des sciences sociales de l'UQÀC)

(pour tenir compte des différents types de situations où il est difficile de démêler les causes)

Les circonstances peuvent être des causes.

Pour découvrir lesquelles sont les causes de quels effets, on procédera suivant une de ces méthode, et on appliquera le « canon » (la formule) proposée par Mill.

Renforcement de la démonstration par recours à plus d'une méthode.

Plus d'une de ces méthodes peuvent être utilisées pour renforcer la même démonstration, dans certain cas.

Le cas de la théorie de l’électricité d’induction

Il est donc constaté, par les preuves combinées de la Méthode de Concordance, de la Méthode des Variations Concomitantes et de la Méthode de Différence dans sa forme la plus rigoureuse, qu’une des espèces d’électricité ne peut être excitée sans que l’électricité contraire ne le soit en même temps ;

Mill, SL, III. Ch. 9. Divers exemples des quatre méthodes. § 2, p. 108.

Méthode des variations concomitantes

Limitations

Cinquième canon :

Cinquième canon :

« Un phénomène qui varie d’une certaine manière toutes les fois qu’un autre phénomène varie de la même manière, est ou une cause, ou un effet de ce phénomène, ou y est lié par quelque fait de causation. »

Méthode des variations concomitantes

Mill, J.-S. (1843). Système de logique. Livre III, ch. 8. Des quatre méthodes de recherche expérimentale. p. 99.

Méthode de résidus

Quatrième canon :

Quatrième canon

« Retranchez d’un phénomène la partie dont on sait – par des inductions antérieures – qu’elle est l’effet de certains antécédents, et le résidu (ce qui reste) du phénomène est l’effet des antécédents restants. »

Méthode des résidus

Mill, J.-S. (1843). Système de logique. Livre III, ch. 8. Des quatre méthodes de recherche expérimentale. p. 96.

Méthode-unie de concordance et de différence

« Cet emploi de la Méthode de Concordance donne lieu à une modification particu-lière du procédé qui est parfois d’une grande utilité dans l’investigation de la nature. Lorsque, comme dans les exemples précédents, il n’est pas possible d’obtenir le cou-ple de cas requis par notre deuxième canon, - de cas concordant en tous leurs anté¬cé-dents hormis A, ou en tous les conséquents excepté a, - on peut pourtant, par un double emploi de la Méthode de Concordance, découvrir en quoi les cas qui contien-nent A ou a diffèrent de ceux qui ne les contiennent pas. » (Mill, SL, III-A, p. 94).

Troisième canon :

Troisième canon :

« Si deux cas ou plus dans lesquels le phénomène a lieu ont une seule circonstance commune, tandis que deux cas soit plus dans lesquels il n’a pas lieu n’ont rien de commun que l’absence de cette circonstance; la circonstance par laquelle seule les deux groupes de cas diffèrent est l’effet, ou la cause, ou une partie nécessaire de la cause, du phénomène. »

Mill, J.-S. (1843). Système de logique. Livre III, ch. 8. Des quatre méthodes de recherche expérimentale. p. 94.

Méthode unie de concordance et de différences

Méthode de différence

Exemple des nitrates d'argent

Alors qu'ils sont corrosifs lorsqu'appliqués à un corps organique à l'extérieur, les nitrates d'argent peuvent être ingérés en petite quantité sans provoquer de perforation de l'estomac ou autre détérioration des tissus internes.

Cela s'expliquer par la présence de substance dans l'estomac (le sel commun et un acide particulier) qui annulent l'effet corrosif des sels d'argent.

Deuxième canon :

Deuxième canon :

« Si un cas dans lequel un phénomène se présente et un cas où il ne se présente pas ont toutes leurs circonstances communes, hors une seule, celle-ci se présentant seule-ment dans le premier cas, la circonstance par laquelle seule les deux cas diffèrent est l’effet, ou la cause, ou partie indispensable de la cause, du phénomène. »

Méthode des différences

Mill, J.-S. (1843). Système de logique. Livre III, ch. 8. Des quatre méthodes de recherche expérimentale. p. 90.

Méthode concordante

Premier canon :

Premier canon :

« Si deux cas ou plus du phénomène, objet de la recherche, ont seulement une circonstance en commun, la circonstance dans laquelle seule tous les cas concordent est la cause (ou l’effet) du phénomène. »

Méthode de concordance

Recherche expérimentale

Mill, J.-S. (1843). Système de logique. Livre III, ch. 8. Des quatre méthodes de recherche expérimentale. p. 89.

Lois logiques

Inférence

Rares sont les observations pures

Du jugement se mêle généralement à la perception

Règles d'association des idées

Pour une définition plus précise, allez lire ...

L'attention passe plus volontiers de ce qui est petit à ce qui est grand ou gros

L'attention passe plus spontanément de ce qui est lointain à ce qui est proche.

L'attention passe plus spontanément du détail à la vision d'ensemble

Déduction

Théorèmes

mathématiques

Géométrie analytique

Source de la connaissance

Conscience

La conscience est un processus qui implique une mise en relation, une médiation.

Mill considère que nous n'avons pas de contenus de conscience a priori.

En quoi cela fait-il de lui un représentant de l'approche empiriste ?

Les contenus de conscience sont, en tant que tels, incontestables et l'existence de notre perception ou de notre souvenir ou de notre idée ou de l'image que nous formons est indémontrable logiquement.

« Whatever is known to us by consciousness, is known beyond possibility of question »

Système de logique, Livre I, chapitre 1.

Par contre, il peut arriver que nous croyions que nous avons un contenu de conscience direct alors que notre pensée nous fournit en réalité le fruit d'une inférence.

Relations d'idées

Jugements empiriques

Probabilité non philosophique

Proximité avec l'impression

Rapport avec l'histoire

Relations naturelles

Causalité

Ressemblances

Contiguïté

Jugements analytiques

Relations philosophiques

Degré de qualité

Proportion de quantité

Contrariété

Identité

Probabilité philosophique

Probabilité des chances

Probabilité des causes

Rôle de la contrariété

Jugements normatifs

Jugements esthétiques

Jugements éthiques

Médiation

Association

Mémoire

« Like Hume, Mill insists that we have no original perception or intuition of the self. Instead, he maintains we should understand memory as prior to the concept we have of self, and our basis for it. »

Mander, W. (2022). J.S. Mill’s ‘psychological theory’ of the mind. British Journal for the History of Philosophy, 31(3), 513–527. https://doi.org/10.1080/09608788.2022.2132909

Sensations

Sens interne

Position relative des membres les uns par rapport aux autres

Sens externes

Olfaction

Vision

Toucher

Goût

Ouïe