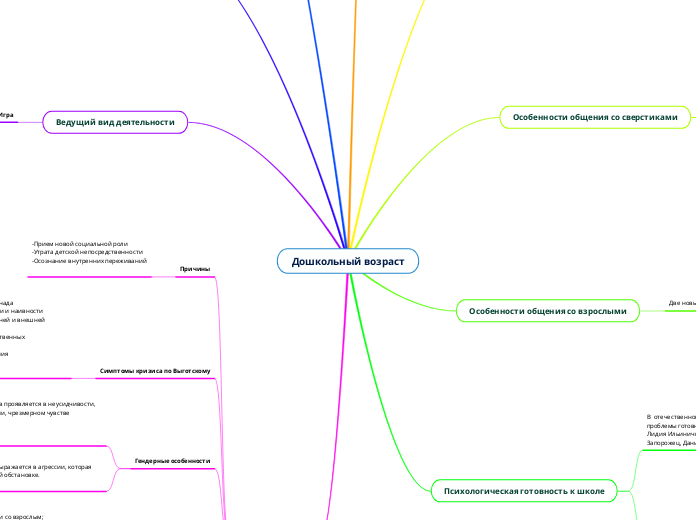

Дошкольный возраст

Кризис 7 лет

Поведенческие характеристики по Поливановой

-Пауза

-Спор

-Непослушание

-Хитрость

-«Взрослое поведение»

-Внешний вид

-Упрямство

-Требовательность

-Капризы

-Обостренная реакция на критику

-Общие вопросы

-Самостоятельность

Подавление кризиса родителями приводит:

-потеря интереса к учебе;

-слишком острая восприимчивость критике;

-занижение самооценку;

-проявление агрессии, жестокость;

-замыкание в себе, отсутствию социальной адаптации;

-потеря доверия к родителям

Позитивные новообразования

-заинтересованность в общении со взрослым;

-самостоятельность в занятиях

Формы помощи ребенку в проживании кризиса:

-разъяснение причинных оснований требований;

-предоставление возможностей самостоятельности;

-выражение уверенности в способности ребенка справиться с поручением.

Гендерные особенности

Кризис 7 лет у девочек выражается в агрессии, которая проявляется в домашней обстановке.

Кризис 7 лет у мальчиков проявляется в неусидчивости, отсутствии концентрации, чрезмерном чувстве соперничества.

Симптомы кризиса по Выготскому

- манерничанье, паясничанье, клоунада

- утрата детской непосредственности и наивности

- начало дифференциации внутренней и внешней стороны личности ребенка

- осмысленная ориентировка в собственных переживаниях

- внутренние смысловые переживания

- обобщение переживаний

Причины

-Прием новой социальной роли

-Утрата детской непосредственности

-Осознание внутренних переживаний

Ведущий вид деятельности

Игра

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. Игра – это такая форма деятельности, в которой ребенок воспроизводит основные смыслы человеческой деятельности и усваивает те формы отношений, которые будут реализованы и осуществлены впоследствии. Он делает это, замещая одни предметы другими, а реальные действия – сокращенными.

Особое развитие в этом возрасте получает сюжетно-ролевая игра. Основу такой игры составляет роль, выбираемая ребенком, и действия по реализации этой роли.

Сюжетно-ролевая игра – это игра, в которой ребенок выполняет выбранную им роль и совершает определенные действия. Сюжеты для игр дети обычно выбирают из жизни. Постепенно, с изменением действительности, приобретением новых знаний и жизненного опыта, меняются содержание и сюжеты ролевых игр.

Структура

1. Единица, центр игры. Это роль, которую выбирает ребенок. В детской игре присутствует много профессий, семейных ситуаций, жизненных моментов, которые произвели на ребенка большое впечатление.

2. Игровые действия. Это действия со значениями, они носят изобразительный характер. В процессе игры происходит перенос значений с одного предмета на другой (воображаемая ситуация). Однако данный перенос ограничен возможностями показа действия, так как подчиняется определенному правилу: замещать предмет может только такой предмет, с которым можно воспроизвести хотя бы рисунок действия.:

3. 3. Правила. Во время игры возникает новая форма удовольствия для ребенка – радость от того, что он действует так, как требуют правила. Играя в больницу, ребенок страдает как пациент и радуется как играющий, довольный исполнением своей роли

Социальная ситуация развития

Социальная ситуация развития в дошкольном детстве - «ребенок - взрослый (обобщенный, общественный). Обобщенный взрослый - это носитель общественных функций, т. е. водитель, милиционер, продавец, воспитатель.

В дошкольном возрасте сохраняется стремление жить вместе со взрослым, но теперь это не совместная жизнь, а жизнь ребенка в жизни взрослых. Социальная ситуация развития также содержит в себе противоречие. С одной стороны, ребенок – член общества, основная его потребность заключается в том, чтобы жить вместе с окружающими людьми. В то же время в современных исторических условиях и в силу физических возможн

Ведущая потребность

Ведущая потребность в дошкольном возрасте - это потребность в общении и взаимодействии с окружающими людьми. Дети в этом возрасте активно изучают мир, расширяют свои социальные контакты, стремятся к взаимодействию и общению со сверстниками и взрослыми.

Потребность в привязанности: Дошкольники испытывают потребность в установлении и поддержании близких отношений с окружающими их людьми. Они ищут защиту, поддержку и любовь со стороны взрослых и сверстников.

Потребность в безопасности: Дети дошкольного возраста стремятся к стабильности и порядку в своей жизни. Они хотят чувствовать себя защищенными от опасностей и страхов, которые могут возникать в их окружении.

Потребность в принятии и признании: Дошкольникам важно знать, что их ценят и уважают. Они стремятся получить одобрение со стороны окружающих и быть принятыми в своем социальном окружении.

Потребность в игре: Игра является важным инструментом для развития детей дошкольного возраста. В процессе игры они учатся общаться, решать проблемы, выражать свои эмоции и чувства, а также развивают свои когнитивные и физические навыки.

Потребность в познании и развитии: Дети в этом возрасте стремятся к изучению окружающего мира и своего места в нем. Они задают множество вопросов, стремятся узнать новое и развить свои способности.

Потребность в самостоятельности: Дошкольники начинают проявлять инициативу и стремятся контролировать свою деятельность. Они учатся принимать решения, следовать правилам и нормам, развивать свою самооценку и самоуважение.

Дошкольное детство охватывает период с 3 до 6–7 лет.

В это время происходит отсоединение ребенка от взрослого, что ведет к изменению социальной ситуации. Ребенок впервые покидает пределы мира семьи и входит в мир взрослых людей с определенными законами и правилами.

Психологическая готовность к школе

Компоненты психологической готовности

Личностная (стремление занять свое особое место в системе социальных отношений; выполнять главную функцию - быть школьником)

Интеллектуальная готовность (запас знаний)

Двигательная (мелкая моторика)

Уровень развития предпосылок учебной деятельности

В отечественной психологии у истоков исследования проблемы готовности к школьному обучению стояли Лидия Ильинична Божович, Александр Владимирович Запорожец, Даниил Борисович Эльконин.

Особенности общения со взрослыми

Две новые формы общения

Внеситуативно-личностное общение

Начинается в 6-7 лет

Взрослый выступает как источник социальных познаний, как эталон поведения

Появление новых тем для обсуждения

Большое количество жалоб детей друг на друга

Внеситуативно-познавательное общение

Начинается в 3-4 года

Приходит на смену деловому сотрудничеству

Ведущий мотив - познание

Взрослый воспринимается как источник познания

Повышенная обидчивость

Особенности общения со сверстиками

5-7 лет:

Сверстник приобретает индивидуальность, становится значимым лицом общения

3-5 лет:

Сверстник - участник совместной практической деятельности

К 4 годам сверстник становится предпочитаемым партнером общения

В 4-5 ребенок рассматривается как равное существо

На 3 году жизни:

Обращение с выразительными жестами, эмоциями, вокализациями

Подражательные действия

Новообразования в личностной сфере

Возникновение мировоззрения

Трансформация мотивов ребенка: из неосознанных в обобщенные намерения, осознанные

Возникновение соподчинения мотивов

Возникновение волевого поведения

Возникновение первичных этических инстанций

Феномен “горькой конфеты”

Импульсивное поведение сменяется поведением, определенным внутренними нормами

Формирование самосознания и самооценки

Новообразования в познавательной сфере

Возникновение воображения

Познавательное

Аффективное

Память

В основном носит непроизвольный характер

К концу дошкольного возраста начинают складываться произвольное, преднамеренное запоминание и припоминание

Возраст 3-4 лет период первых детский воспоминаний

Речь

Практическое овладение речью

Расширение словаря и развитие грамматического строя речи;

Феномен детского словотворчества как обогащение когнитивных и языковых структур;

Убывание эгоцентризма детской речи;

Развитие функций речи:

• речь как орудие общения.

• речь как орудие мышления.

Развитие фонематического слуха и осознания словесного состава речи.

Мышление

Переход от сенсомоторного интеллекта (приспособления к условиям ситуации при помощи практических действий) к первоначальным формам логического мышления.

Ребенок начинает мыслить в уме, во внутреннем плане

Преодоление эгоцентризма и достижение децентрации.

Формирование наглядно-образного мышления, в конце дошкольного возраста переход к словесно-логическому мышлению

Детское экспериментирование