Ed. Civica - Arte e Immagine art.9

La norma di cui all’art. 9 della Costituzione stabilisce che lo Stato è tenuto a promuovere cultura e ricerca.

La tutela deve essere realizzata anche per ciò che concerne il paesaggio, il patrimonio storico e quello artistico.

Con legge costituzionale 11 febbraio 2022, n.1 è stato aggiunto un ulteriore comma all’art. 9.

Viene infatti stabilito che l’ambiente deve essere tutelato anche nell’interesse delle future generazioni. Viene inoltre demandata allo Stato la disciplina relativa alla tutela degli animali.

COMPITO DI REALTA?

Le attività di apprendimento basate sui compiti di realtà si presentano come strumenti pedagogici volti a stimolare lo sviluppo delle competenze individuali attraverso l’immersione in contesti pratici e tangibili. Questi compiti si configurano come problemi autentici, da affrontare e risolvere, che mirano a promuovere una serie di abilità trasversali nell’individuo, quali il problem solving, la capacità di lavorare in squadra, l’intuizione e la prontezza di riflessione, fondamentali per affrontare sfide inedite. I compiti di realtà rappresentano incarichi o progetti che richiedono l’applicazione di conoscenze teoriche in scenari reali o vicini alla realtà quotidiana. Essi si pongono come ponte tra il sapere accademico e il mondo esterno, permettendo agli studenti di mettere in pratica ciò che hanno appreso in aula. Tali compiti sono fondamentali per:

- Stimolare la responsabilità e l’autonomia degli studenti.

- Sviluppare competenze sociali attraverso il lavoro di gruppo e la comunicazione.

- Promuovere l’uso di abilità cognitive superiori come il pensiero critico e la creatività.

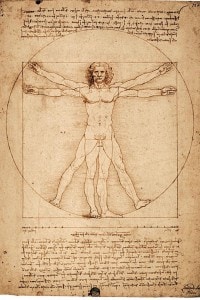

Il Corpo umano e la Prospettiva: Un viaggio tra Arte, Anatomia e letteratura

Adesso tocca a voi:

Immaginate di guardare una persona e di disegnarla. Quando lo fate, dovete fare attenzione a come vedete il corpo, come le mani, le gambe, il viso, e le proporzioni. La prospettiva è un modo di disegnare o vedere le cose in modo che sembri che siano lontane o vicine, più grandi o più piccole, proprio come le vediamo nella realtà. Questo è il potere della prospettiva. In questo compito, il "viaggio" vuol dire che esplorerete come i due concetti, arte e anatomia, si uniscono. L'arte vi permette di esprimere il corpo umano nei disegni, e la prospettiva vi aiuta a farlo sembrare vero, come se fosse tridimensionale, proprio come nella realtà. Non dovete fare altro che rappresentarvi all'interno di un'ambiente a vostra scelta e raccontarvi in poche parole presentarvi come vi vedete.

BUON LAVORO

Niccolò Machiavelli

Il merito della scrittura delle due maggiori opere storiche e politiche di questo periodo va a due fiorentini che, dall’alto dei loro incarichi politici, hanno potuto vedere la “ruina d’Italia” da una posizione privilegiata e che hanno usato l’indagine storica per sostenere l’analisi politica con uno stile radicalmente innovativo. Uno di essi è Niccolò Machiavelli, autore di opere che rompono con la tradizione trattatistica umanistica come Il Principe, libro d’argomento politico in cui, dopo aver descritto i vari tipi di principato e la modalità della loro gestione, si traccia un disegno per la soluzione del problema italiano. A metà tra il trattato storico e quello politico sono i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, in cui l’analisi della storia romana serve a cercare chiavi interpretative per la crisi politica. Queste opere hanno forti elementi d’innovazione rispetto alla tradizione umanistica: nel Principe il discorso in prima persona sostituisce il dialogo, e la stessa cosa avviene nei Discorsi, dove l’autore unisce il genere del trattatello politico a quello del commento ai classici degli umanisti.

Il Rinascimento e l'innovazione: Arte, Scienza e Anatomia al centro della scoperta.

Italiano

Con il termine Rinascimento si è soliti indicare un’epoca caratterizzata da un nuovo protagonismo economico italiano e da una serie di elaborazioni culturali, eredità dell’Umanesimo, che pongono al centro l’Uomo ed il mondo terreno. La riscoperta delle letterature classiche dà un nuovo slancio allo studio della lingua latina, cosa di cui beneficia soprattutto la scrittura in prosa, in un periodo in cui la produzione poetica appare in crisi. Per buona parte del secolo la produzione in prosa è dominata da un latino che, dopo essere stato rimodellato dagli studi filologici ed aver preso Cicerone come modello, si attesta come lingua colta ormai lontana dalle forme medievali.

Arte e Immagine

Ritratto

L’Umanesimo celebra le capacità razionali e le qualità creative dell’uomo che è considerato il centro dell’universo. Questa nuova coscienza del valore dell’individuo pone le premesse per un rinnovato interesse alla tipologia del ritratto. La cultura umanistica, inoltre, porta a un recupero dei testi e dei modelli figurativi classici. Le rovine e le vestigia dell’Antichità, in particolare quelle di Roma, sono guardate con occhi nuovi dagli artisti rinascimentali e costituiscono un motivo di studio, di ricerca, di ispirazione e di confronto. Il ritratto rinascimentale, dunque, è fortemente dipendente dalla tradizione classica. Adotta un unico schema di presentazione, quello del volto di profilo. Ha una finalità celebrativa e commemorativa.

L’Umanesimo celebra le capacità razionali e le qualità creative dell’uomo che è considerato il centro dell’universo. Questa nuova coscienza del valore dell’individuo pone le premesse per un rinnovato interesse alla tipologia del ritratto. La cultura umanistica, inoltre, porta a un recupero dei testi e dei modelli figurativi classici. Le rovine e le vestigia dell’Antichità, in particolare quelle di Roma, sono guardate con occhi nuovi dagli artisti rinascimentali e costituiscono un motivo di studio, di ricerca, di ispirazione e di confronto. Il ritratto rinascimentale, dunque, è fortemente dipendente dalla tradizione classica. Adotta un unico schema di presentazione, quello del volto di profilo. Ha una finalità celebrativa e commemorativa.

Rinascimento e Anatomia

Come per la cultura umanista, la storia dell’anatomia rinascimentale si dipana su scala europea attraverso i viaggi dei protagonisti, la circolazione dei testi e le corrispondenze epistolari, toccando e radicandosi in quei centri in cui le corti, le tipografie e soprattutto le università offrono le condizioni per il suo sviluppo. Analogamente, e per questo, l’Italia centro-settentrionale è stata, nel Rinascimento, il principale teatro europeo di questa storia, e alcune città in cui tali condizioni erano particolarmente favorevoli, come Padova, Venezia, Bologna, Firenze e Roma, hanno costituito dei veri e propri centri d’irradiazione europea della cultura anatomica, tanto sul versante più tradizionale del lavoro filologico sulle fonti antiche, quanto su quello innovativo della riscrittura dell’anatomia sulla base della ricerca autoptica sul cadavere.

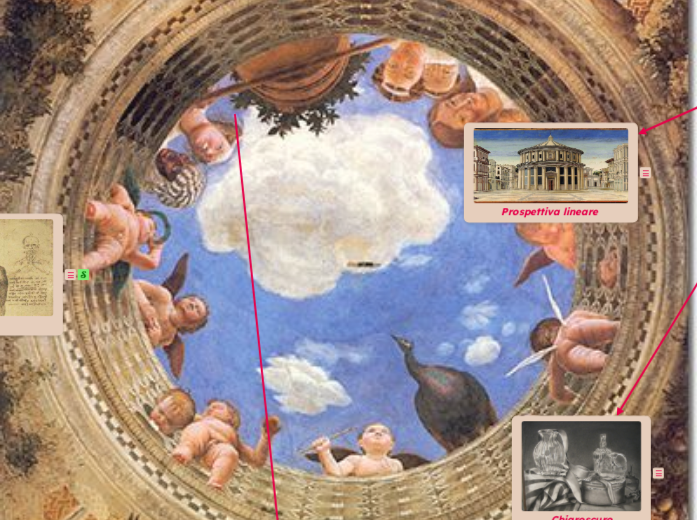

Sfumato

Lo sfumato è una tecnica pittorica che tende a sfumare, appunto, i contorni delle figure, con sottili gradazioni di luce e colore che si fondono impercettibilmente. Il primo a fare largo uso e a diffondere tale tecnica fu Leonardo da Vinci, che con i suoi viaggi la rese popolare in aree quali la Lombardia e in Veneto. Particolarmente utilizzato nella realizzazione dei paesaggi, lo sfumato portò in tale ambito allo sviluppo della prospettiva aerea. A livello paesaggistico, questa consentiva di rendere al meglio gli elementi posti in lontananza, suggerendo il senso della distanza attraverso una sfocatura ottenuta per mezzo di un panno di stoffa o più semplicemente delle dita. In tal modo, gli elementi collocati sullo sfondo di un dipinto apparivano quasi come evanescenti e avvolti da una sottile velatura che ne rendeva l’aspetto poco nitido proprio come quando, osservando qualcosa molto lontano dal nostro campo visivo, fatichiamo a distinguerne i dettagli.

Chiaroscuro

Il chiaroscuro è stato il mezzo tramite il quale gli artisti della corrente realista hanno potuto realizzare le loro opere. Il concetto fondamentale su cui si basa questa tecnica pittorica è la rappresentazione della realtà. Grazie all’illusione della tridimensionalità è stato possibile riprodurre su superfici piane, come un foglio o una tela, immagini, linee e forme del tutto innovative e vicinissime al mondo circostante.

Con il chiaroscuro si vanno infatti a evidenziare il senso del volume e delle dimensioni alternando punti chiari e scuri e mettendo in risalto e in rilievo la figura, superando così le rigorose vedute classiche. Il rapporto tra luci e ombre, indipendente dal colore, dona al dipinto un effetto artistico di grandissimo impatto, sempre molto potente!

Prospettiva lineare

La scoperta e l'applicazione della prospettiva lineare sono fondamentali per il Rinascimento.

Si trattava di un metodo di rappresentazione dello spazio: le linee ortogonali della composizione venivano fatte convergere verso un punto di fuga, ovvero un “punto di vista”, collocato sul fondo del supporto, e queste linee servivano come guida per rappresentare gli oggetti nella loro profondità.

Le linee servivano insomma per guidare il pittore nella rappresentazione degli elementi visti nel loro progressivo rimpicciolirsi man mano che si allontanano dall’occhio di chi li osserva. Era stata proprio questa la grande intuizione di Brunelleschi: comprendere che per dare una rappresentazione verosimile dello spazio, era necessario adottare un punto di vista fisso.

Attraverso questa innovazione artisti come Filippo Brunelleschi, Leonardo Da Vinci, Raffaello Sanzio ecc... hanno sviluppato tecniche per rappresentare lo spazio tridimensionale su una superficie bidimensionale.

Scienza e Anatomia

Anatomia

Lo studio dell'anatomia prima del Rinascimento era piuttosto arcaico e approssimativo: pur conoscendo gli organi umani, se ne ignoravano alcune funzioni e l'approccio alla loro conoscenza era perlopiù religioso o magico.

Tutto questo cambiò con il fiorire dell'umanesimo, quando

gli scienziati adottarono un metodo di studio più empirico e oggettivo. Il protagonista in campo medico fu il medico italiano Andrea Vesalio: egli pubblicò manuali di anatomia corredati di tavoli anatomiche dettagliare e precise ed elaborò una nuova nomenclatura medica in uso tutt'oggi.

Fu uno dei primi studiosi a dissezionare cadaveri umani seguendo un metodo scientifico preciso e accurato, sfruttando tutte le potenzialità di questa pratica. Inoltre si introdussero alcune novità e approfondimenti, seppure piuttosto primitivi, per lo sviluppo della chirurgia.

Scienza e disegno anatomico

Oltre all’apporto fondamentale del tatto e della visione nell’arte anatomica, la dissezione sia animale che umana è stato uno strumento di primaria importanza nel progresso della conoscenza anatomica.

La descrizione delle parti del corpo in un mondo in cui la dissezione era (ed è tutt’ora) una zona moralmente ambigua ha necessitato per secoli – fino all’invenzione della fotografia – di un ausilio artistico, come già indicavano Aristotele e Leonardo.  Il disegno anatomico fu lo strumento di ausilio allo studio e alla comprensione della materia che si affermò nel pieno del Cinquecento.

Il disegno anatomico fu lo strumento di ausilio allo studio e alla comprensione della materia che si affermò nel pieno del Cinquecento.

Un altro fattore determinante per la sua diffusione fu senz’altro l’invenzione della stampa. Fu proprio Vesalio nella Fabrica a proclamare la necessità del disegno per l’anatomia, a cui faceva molto riferimento.

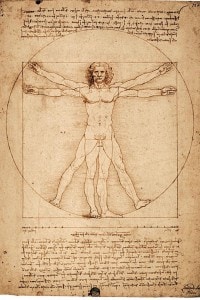

Leonardo Da Vinci e l'anatomia

Leonardo da Vinci (1452-1519), conosciuto per la sua poliedricità e per la diversità dei campi in cui si espresse, fu importante anche in ambito anatomico.

Leonardo da Vinci (1452-1519), conosciuto per la sua poliedricità e per la diversità dei campi in cui si espresse, fu importante anche in ambito anatomico.

In effetti, Leonardo fu un pioniere dell’anatomia d’artista, in effetti fondava la sua opera artistica su una raffigurazione quanto più vicina all’esperienza quotidiana della realtà.

Sulla base delle sue osservazioni naturalistiche e delle sue ricerche sistematiche elaborò una primitiva anatomia scientifica.

Gli studi erano corredati da almeno 750 disegni di strutture ossee e muscolari, organi e altri elementi interni che testimoniano l’acutezza d’osservazione che animava Leonardo.

L’Umanesimo celebra le capacità razionali e le qualità creative dell’uomo che è considerato il centro dell’universo. Questa nuova

L’Umanesimo celebra le capacità razionali e le qualità creative dell’uomo che è considerato il centro dell’universo. Questa nuova

Il disegno anatomico fu lo strumento di ausilio allo studio e alla comprensione della materia che si affermò nel pieno del Cinquecento.

Il disegno anatomico fu lo strumento di ausilio allo studio e alla comprensione della materia che si affermò nel pieno del Cinquecento. Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci